Abteilung Aquatische Ökologie

Standardisierte Überwachung der Quaggamuschel-Ausbreitung in Schweizer Seen und Unterstützung von Präventions- und Schutzmassnahmen

Seit ihrer Erstentdeckung 2014 im Rhein bei Basel hat sich die invasive Quaggamuschel (Dreissena rostriformis) in mehreren Schweizer Gewässer ausgebreitet. So kann sie heute bereits im Bodensee, Genfersee, Neuenburgersee, Bielersee, Murtensee, Lac de Joux, Lac de l’Hongrin, sowie in Rhein und Aare gefunden werden. Ein möglicher Befall des Lago Maggiore und Lago di Lugano wird derzeit untersucht. Anders als die nahverwandten, seit den 1960er invasiven Zebramuscheln (Dreissena polymorpha), kann die Quaggamuschel bis in die tiefsten Stellen unserer Seen vordringen, sich auf hartem und weichem Substrat ansiedeln und sich fast das ganze Jahr hindurch reproduzieren. In den befallenen Seen hat sie die Zebramuschel bereits grösstenteils verdrängt. Durch ihr massenhaftes Vorkommen (oft über 5'000 Individuen pro Quadratmeter, bis zu knapp 40’000) und ihre rasante Vermehrung kann die Quaggamuschel die Ökosysteme der betroffenen Seen stark verändern, letztendlich einheimische Arten verdrängen und Fischbestände durch die Reduktion verfügbarer Nährstoffe im Wasser und den nachfolgenden Effekten auf die Nahrungskette gefährden. Zudem ist der Bewuchs auf und in Infrastrukturanlagen, besonders in Wasserleitungen, die Seewasser führen, ein grosses Problem.

Wenn sich die Quaggamuschel einmal in einem See etabliert hat, ist sie nicht mehr loszuwerden. Daher ist es essenziell, dass die Muscheln nicht in derzeit Quaggamuschel-freie Seen verschleppt werden. Hierzu entwickelt die Eawag gemeinsam mit Bund und Kantonen ein möglichst schweizweit einheitliches Konzept sowohl zur Früherkennung in nicht betroffenen Gewässern als auch zum längerfristigen Monitoring von Quaggamuscheln in betroffenen Gewässern. Gleichzeitig wird in Zusammenarbeit mit der Vereinigung der kantonalen Neobiota-Fachstellen «Cercle Exotique» und weiteren Betroffenen, wie z.B. Wasser- und Wärmeversorgern, an der Weitentwicklung und Harmonisierung von Präventions- und Schutzmassnahmen gearbeitet (z.B. Richtlinien zum Transport von Materialien (Boote, Ausrüstung, etc.), einheitliche Auflagen in kantonalen Bewilligungen, bessere Aufklärung und Schutzmassnahmen für Seewassernutzende)

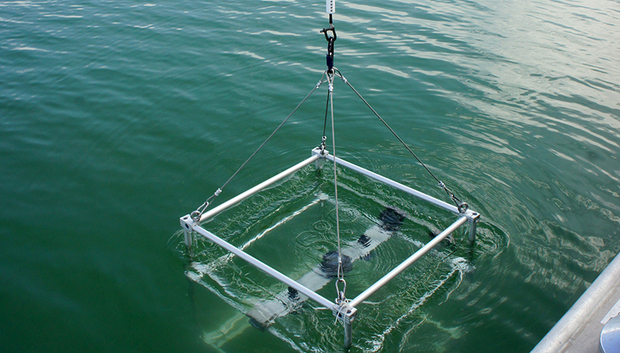

BIS – Benthic Imaging System

Das BIS erlaubt es, Aufnahmen vom Seeboden zu machen und auf die Präsenz von Quaggamuscheln zu untersuchen. An einem Aluminiumrahmen werden zwei GoPro® Kameras fixiert (Auf- und Seitensicht), sowie Unterwasserlichter und ein Tauchcomputer. Das System wird mittels einer Winde von einem Boot ins Wasser gelassen und bis zum Seeboden abgesenkt (i.d.R. 3-mal pro Probestelle). Die entstehenden Videodateien werden während der Projektlaufzeit von der Eawag ausgewertet. Ausgewertet werden die Präsenz/Absenz von Quaggamuscheln und die Befallsstärke. Durch regelmässige Untersuchungen an den gleichen Stellen kann so die Veränderung der Bodenbedeckung bzw. der Muscheldichte über die Zeit und auf unterschiedlichen Seetiefen analysiert werden. In Zukunft soll die Auswertung automatisch via Computer-Bilderkennung erfolgen.

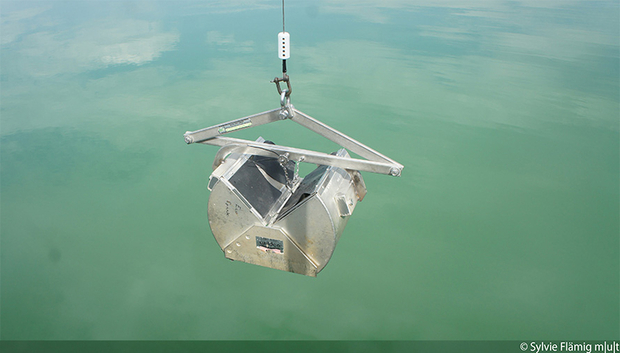

Ponar-Greifer/Van Veen Greifer

Der Ponar-Greifer ist ein 20kg+ schweres Gerät, entwickelt, um Sedimentproben vom Gewässerboden zu holen. Dank seines hohen Gewichtes kann er sich selbstständig in den Boden graben und eine grosse Probe (bis zu 8.2L) nehmen. Der Ponar wird von einem Boot mit einer (automatischen) Winde und einem Stahlkabel oder starkem Seil zum Seeboden abgesenkt.

Der Van Veen Greifer ist eine kleinere und leichtere Version des Ponars. Mit ~7kg (2L) Gewicht kann er auch ohne Winde verwendet werden und ist ideal für kleinere Boote.

Proben werden anschliessend in einem Sieb ausgewaschen und allfällige Muscheln können eingesammelt werden. Diese können dann gezählt und vermessen werden, wodurch die Alterszusammensetzung und das Wachstum der Quaggamuscheln untersucht werden kann. Mit dem Ponar werden i.d.R. drei Sedimentproben pro Probestelle genommen, mit dem Van Veen bis zu fünf um das kleinere Volumen auszugleichen.

Teilprojekte

Um die Ausbreitung der Quaggamuschel in der Schweiz so stark wie möglich einzudämmen, wurde zusammen mit den betroffenen Kantonen ein Monitoringkonzept entwickelt. Dieses Konzept hat zum Ziel sowohl betroffene als auch nicht betroffene Seen standardisiert zu überwachen, damit mehr über die Ausbreitungsdynamik der Quaggamuschel in Schweizer Gewässern gelernt werden kann. Dieses Wissen bietet die Basis für die Entwicklung von effektiven Präventions- und Schutzmassnahmen. Im Rahmen der Umsetzung des Monitorings und zur gezielten Erhebung von Daten über die Quaggamuschelpopulationen in Schweizer Seen werden folgende Teilprojekte und Aufgabenbereiche bearbeitet:

- Koordination und Ansprechstelle für Präventions- und Schutzmassnahmen, inklusive der Evaluation von Massnahmen

- Koordination und Ansprechstelle für Citizen-Science (Muschelfunde und Muschel-Meldungen)

- Unterstützung der Früherkennung: Für Seen ohne Quaggamuschelnachweis soll ein regelmässiges eDNA-Monitoring durchgeführt werden.

- Monitoring von «Forschungsseen» zur Abschätzung der langfristigen Entwicklung und konkreten Auswirkungen für Schweizer Gewässer.

- Unterstützung des Monitorings der Kantone: Alle anderen betroffenen Seen mit Quaggamuschelpopulationen sollten einmal pro Jahr mit relativ wenig Aufwand (1-2 Tage pro Jahr) beprobt werden. Die Quaggamuschel-Fachstelle unterstützt beim Beprobungskonzept, bei den Beprobungen selbst und hilft auch bei den Auswertungen und dem zur Verfügung stellen der gesammelten Daten für Bund und Kantone.

- Unterstützung und Koordination des Vorgehens bei neuen Invasionen.

Das ausführliche Monitoringkonzept kann hier eingesehen werden. Wir unterstützen insbesondere interessierte Kantone gerne bei der Planung und Umsetzung des Quaggamuschel-Monitorings. Melden sie sich bei Interesse und Fragen gerne bei uns.

Kontakt: quagga@cluttereawag.ch, info@cluttersf-mut.com, piet.spaak@cluttereawag.ch.