Notizie

Virtueller Fisch statt Tierversuch

18 luglio 2022 |

Das neue nationale Forschungsprogramm «Advancing 3R – Tiere, Forschung und Gesellschaft» (NFP 79) des Schweizerischen Nationalfonds fördert wissenschaftliche Projekte, die dazu beitragen, Tierversuche in der Schweizer Forschung zu verbessern, zu reduzieren oder zu ersetzen. Anfang Juni wurden aus den eingereichten Projekten 23 ausgewählt, welche mit insgesamt 14,9 Mio CHF unterstützt werden. Darunter befindet sich auch ein gemeinsames Projekt des Wasserforschungsinstituts Eawag und der Universität Utrecht. Das mit fast einer Million Schweizer Franken dotierte Projekt ist auf vier Jahre angelegt und hat zum Ziel, Tierversuche mit Fischen bei der Zulassung von Chemikalien künftig mit einer Kombination aus In-vitro-Tests und Computermodellen zu ersetzen. Koordiniert wird das Projekt von Kristin Schirmer, Leiterin der Eawag Abteilung Umwelttoxikologie und Titularprofessorin an ETH Zürich und EPFL, sowie von Bernhard Truffer, bis vor kurzem Leiter der Eawag Abteilung Umweltsozialwissenschaften und Professor an der Universität Utrecht.

Eawag-Test mit Fischzellen ersetzt Tierversuche

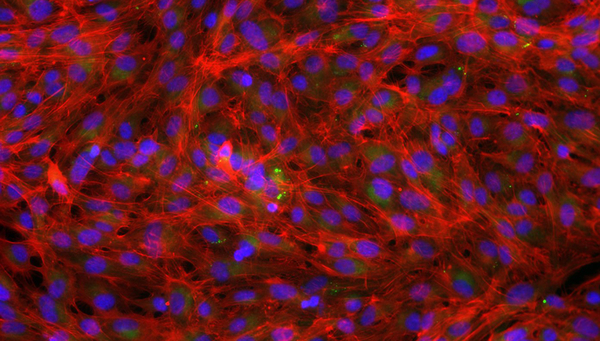

Die Eawag arbeitet unter der Leitung von Kristin Schirmer schon seit vielen Jahren daran, Tierversuche an Fischen durch In-Vitro-Methoden zu ersetzen. Dabei handelt es sich um Toxizitätstests, die auf Fischzellen beruhen, die im Labor gezüchtet werden. Anhand dieser Zellen kann untersucht werden, wie toxisch bestimmte Chemikalien auf Fische wirken. Dies ist ein wichtiges Ergebnis, das zum Beispiel darüber entscheidet, ob neue Substanzen für den Markt zugelassen werden dürfen. Ein vom Team um Schirmer entwickelter Test, der auf Kiemenzellen der Regenbogenforelle beruht, wurde im letzten Jahr von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) als neueste Leitlinie im Bereich der Umwelttoxikologie freigegeben. «Wir haben deshalb Kiemenzellen gewählt, da es die Kiemen sind, die durch ihre grosse Oberfläche im Fisch als erstes mit einer Chemikalie im Wasser in Kontakt kommen» erklärt Schirmer. «Indem wir also beobachten, wie die Kiemenzellen durch eine Chemikalie geschädigt werden, können wir vorhersagen, wie sich diese Chemikalie auf einen lebenden Fisch auswirken würde».