News

10 Jahre Eawag Sensorlab

11. November 2025 |

Gesprächsleitung Jörg Rieckermann, Textbearbeitung Andri Bryner

Das Sensorlab ist seit 2015 eine abteilungsübergreifende Ressource der Eawag. Mit vollem Namen heisst es Labor für Sensornetzwerke, Automation und Elektronik. Es unterstützt Forschende bei der Entwicklung, Anpassung und dem Betrieb von Sensoren – von der ersten Idee über Prototypen bis hin zum Datenpunkt und langfristigen Monitoring-Lösungen. Damit fördert das Sensorlab die interdisziplinäre Zusammenarbeit, sowohl an der Eawag als auch mit externen Partnern, und sorgt dafür, dass neue Messtechnologien in Forschung und Praxis mit Erfolg eingesetzt werden können.

Die Eawag war traditionell stark im Messen – aber woher kam die Idee für das Sensorlab?

Bernhard Wehrli (BW): Ich kam gegen Ende 1980er Jahre als Chemiker nach Kastanienbaum. Die Physiker hatten ozeanographische Instrumente, fuhren raus auf den See, liessen die Sonden runter und hatten abends Zehntausende Datenpunkte. Wir Chemiker eichten Geräte, nahmen Proben, tippten Daten in Exceltabellen – und hatten am Ende 10–20 Messwerte. Das frustrierte mich (und machte mich ein bisschen neidisch). Wissenschaftlich inspirierten mich Werner Simons ionenselektive Elektroden: „Damit könnten wir ja Ammonium, pH, Nitrat direkt messen.“ In den 1990ern bauten wir mit dem Wissenschaftler Beat Müller und dem Technikern Christian Dinkel deshalb erste, versenkbare Lösungen – aber vieles war handgestrickt. Später, mit dem „Competence Center Environment and Sustainability“ im ETH-Bereich und den IoT-Diskussionen, schwärmten die Kolleginnen und Kollegen von ihren Sensornetzwerken, z.B. in den Bergen. Wir sahen: Feldmesstechnik mit Datentransfer ist machbar, unser Datenhandling aber archaisch. Also brauchte es jemanden, der das professionell aufbaut, am besten am Standort in Dübendorf, damit er auch dort die Community mit ins Boot holt – weg vom Einzelkämpfertum, hin zu einem Netzwerk sensorinteressierter Teams. Ein Vorbild war das Partikellabor in der Ingenieurabteilung: offen, kompetent, institutsweit nutzbar. So etwas wollten wir für die Sensorik. Carsten Schubert als Leiter der Abteilung Oberflächengewässer fand rasch weitere Interessierte – so klappte es.

Christian, Du warst von Anfang an dabei – ein grosses Abenteuer oder einfach ein neuer Job für Dich als Sensor-Spezialisten?

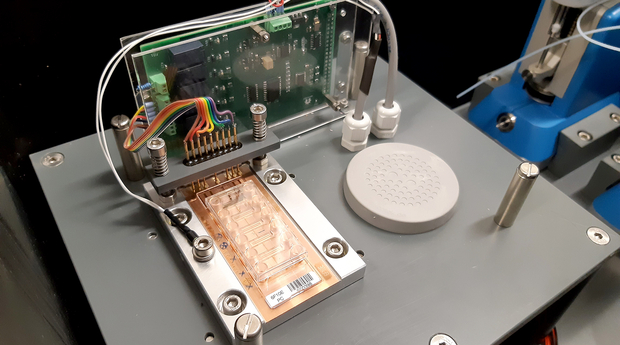

Christian Ebi (CE): Ich habe etwas gesucht, das fachlich befriedigt und meine Interessen Umwelt und Elektronik verbindet. Die Stelle sprach mich sofort an, auch wegen der Feldmessungen. Der Wechsel aus der Industrie war spannend, die Eawag-Stimmung sehr positiv. Zuerst musste ich verstehen, was genau erwartet wird, und die „Sprache“ der Wasser-Forscher für mich übersetzen. Der praktische Einstieg kam dann schnell über Arbeiten mit Francesco Pomati und an der Greifensee-Plattform (Stabilisierung des Durchflusszytometers, Daten-Integration und Funkübertragung) und parallel am Urban Water Observatory (UWO) von SWW mit Frank Blumensaat (IoT Sensoren, Low-Power Elektronik, etc.). Im UWO wurde es auch funk-lastiger und unsere Erfahrungen mit dem Cave-Link waren dort Gold wert; 2015 steckte IoT noch in den Kinderschuhen. Die Geräte hatten SIM-Karten und die Datenübertragung war teuer. Es war viel Evaluieren und Vernetzen, intern und vor allem mit Sensorik-Kollegen an den Fachhochschulen, die das nötige Know-how für unsere Ideen mit Niedrigenergiefunk einbrachten.

Das Sensorlab ist stetig gewachsen. Mit Martin Breitenstein kam ein Automatiker dazu, später mit Ingo Maindorfer ein Informatiker – weil bei Versuchsanlagen und Daten-Management Nachholbedarf bestand. Viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Abteilungen helfen mit, wie Christian Dinkel, Simon Bloem, Alba Gutierrez, Michi Plüss. Entspricht das noch euerer ursprünglichen Vision?

BW: Wenn ich Daten-Management höre, fühle ich mich fast alt. Ich stamme aus der „Very Data Poor World“: eine clevere Idee, 10 Datenpunkte - ein Paper. In den Isotopenwissenschaften am Caltech reichten manchmal 4–7 Punkte für bahnbrechende Ergebnisse. Heute arbeiten wir in einer datenreichen Welt – grossartig, aber fordernd. Ich gratuliere Euch zu dieser Erweiterung.

„Draussen dabei zu sein – in den Bergen, in der Kanalisation oder auf dem See – das macht die Arbeit an der Eawag einzigartig.“ – Christian Ebi

CE: Wir haben erfahren, dass es eben nicht nur die Datenpunkte sind, sondern Automation, Software, Mechatronik wichtig sind. Dank Initiativen von Max Maurer, Christoph Ort und dir, Jörg, sind wir mit den neuen Anstellungen heute tatsächlich viel breiter aufgestellt. Auch andere Abteilungen tragen dazu bei, etwa mit Marta Reyes (Eco), James Runnals (Surf) oder Christian Förster (IT). Wir unterstützen die Forschung im NEST, für Versuchsanlagen in der Halle und im Feld und organisieren den Wissenstransfer mit Veranstaltungen wie sensors@eawag, Python-Workshops oder dem PEAK-Kurs zu modernen Messnetzen.

Anfangs haben ja nicht nur Ausrüstung und Automations-know how gefehlt, sondern auch Laborplätze. Wohin mit dem Lötrauch? Wie schützen wir die Elektronik vor elektrostatische Entladungen?

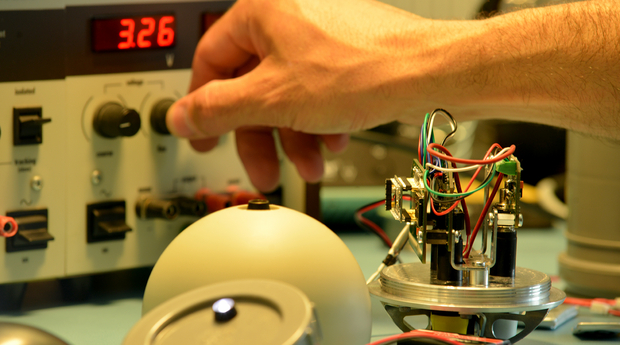

CE: Seit letztem Jahr gibt es endlich ein Elektroniklabor. Das ist sehr hilfreich. Klar, anfangs haben wir viel improvisiert, das ist auch okay. Mit steigenden Anforderungen wurde aber der Platz knapp. Wir haben uns dann verteilt, u.a. im alten Pavillon, aber in der Covid-Zeit war der Wechsel zwischen den Gebäuden eingeschränkt; das Material wanderte wieder zurück ins Büro – und es wurde richtig eng. Mit dem Umbau des Laborgebäudes bekamen wir gerade passend zum 10-Jahr-Jubiläum einen Platz im C-Trakt, wobei Heinz Singer und Christoph Ort sich sehr dafür eingesetzt haben. Seit Mai sind wir jetzt im neuen Labor: haben gutes Licht, antistatische Fussböden und passende Möbel. Nun können wir auch wertvolle Elektronik wie das Aquascope sicher warten. Das ist schon ein riesiger Unterschied für die Qualität und Effizienz.

10 Jahre Sensorlab – was sind Highlights aus eurer Sicht?

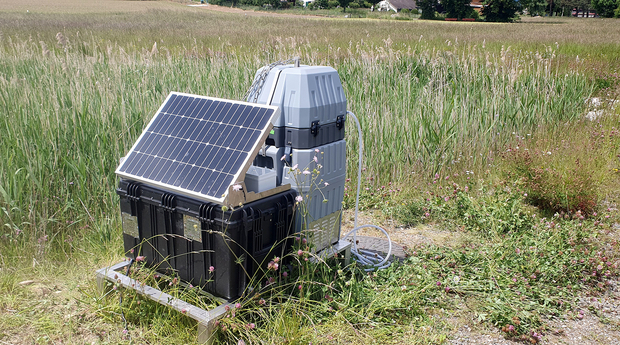

CE: Am meisten begeistert mich die Kombination mit der Feldarbeit. Ob in den Bergen, in der Kanalisation oder auf dem See: Die Verbindung von Technik und Natur ist jedes Mal etwas Besonderes. Unsere Rolle ist dabei immer unterstützend – die Ideen für die Projekte kommen aus den Forschungsabteilungen. Und ohne die anderen Technikerinnen und Techniker und die Werkstatt würde ohnehin nichts laufen. Aber draussen dabei zu sein, das macht die Arbeit an der Eawag für mich einzigartig. Und besonders schön sind die Momente, in denen man echte Dankbarkeit spürt – das motiviert ungemein.

BW: Für mich ist es ein Highlight, dass wir Ideen aus der Umweltforschung realisieren konnten und so bei den rasanten Entwicklungen in Sensorik, Datenerfassung und -speicherung dabei sind. Ohne das Sensorlab wären wir sonst wohl ziemlich abgehängt worden.

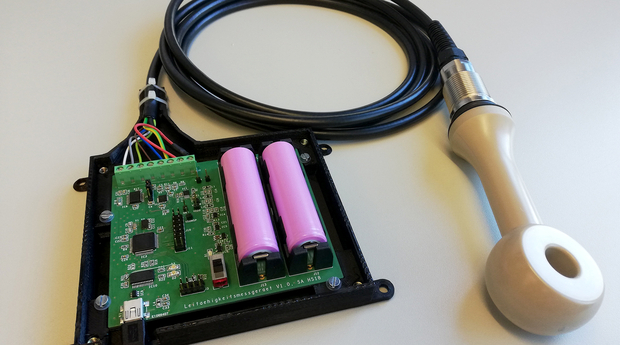

Jörg Rieckermann (JR): Ich möchte noch den „Sewer Ball“ (aka SQUID) erwähnen. Zusammen mit einem PostDoc in Christoph Ort’s Gruppe haben wir einen schwimmenden Sensor für die Kanalisation entwickelt, der die Temperatur- und Leitfähigkeitsveränderungen in der fliessenden Welle misst. SUEZ hat die Open Hardware Sensor-Plattform dann mit der Firma des PostDocs weiterentwickelt und bietet heute weltweite Services damit an. Sie finden damit z.B. Meerwasser-Einbrüche in die Kanalisation, worauf wir nie gekommen wären. Eine echte Erfolgsgeschichte, zu der das Sensorlab beigetragen hat (siehe auch Video).

Gab oder gibt es auch Pannen oder Defizite?

CE: Ein Projekt mit den vier Forschungsanstalten zur Zusammenarbeit im Bereich Sensoren war eigentlich ein Highlight - wir konnten viel netzwerken und Einblicke in andere Bereiche bekommen. Aber am Ende zeigte sich, dass das konkrete Interesse eher einseitig war und nur von wenigen getragen wurde. Das hat mich schon etwas enttäuscht, dass der Kooperationsgeist offensichtlich nicht überall gleich verbreitet ist wie bei uns.

„Ich hoffe auf ein ‚Argo‘-Netzwerk für Süsswasser – mit Sensoren, die automatisch messen und weltweit Daten übertragen.“ – Bernhard Wehrli

BW: Ja, die Stolpersteine der interdisziplinären Zusammenarbeit kann ich nur bestätigen. Ich habe oft versucht, Zusammenarbeitsprojekte zu initiieren. Gut war es, wenn junge Leute zusammenkamen – da war viel Enthusiasmus. Aber weil die Führungskräfte zuerst für ihre eigene Gruppe schauten, brauchte es dann zusätzlich auch Postdocs, die solche Projekte mittragen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist anspruchsvoll, sie kostet mehr als ein Einzelprojekt und bringt oft weniger Papers. Aber sie kann origineller und exklusiver sein – und gerade diese interdisziplinäre Stärke dürfen wir nicht aufgeben. Sie ist das Markenzeichen der Eawag.

Was kommt in den nächsten 10 Jahren?

CE: In zehn Jahren wird es sicher immer noch Feldmessungen brauchen. Aber die Fragestellungen könnten sich ändern, mehr Richtung Wasserqualität – vielleicht werden biologische Sensoren wichtiger, um gesundheitliche Aspekte im Wasser zu überwachen. Ich wünsche mir auch, dass wir bei der Hardware nachhaltiger werden: In der IoT-Welt werden heute viel zu viele Batterien benötigt und die käuflichen und zum Teil viel zu billigen Sensoren sind von geringer Qualität. Da brauchen wir langlebigere und ressourcenschonende Lösungen.

JR: Ja, genau: autonome Sensoren mit Energy Harvesting anstelle von Batterien. Ich sehe auch anwenderfreundliche Datenbanken, die nicht nur Zahlen speichern, sondern gleich das Ingenieur-Wissen dazu – sodass man zukünftig die Daten direkt fragen kann, wo die Kanalisation ausgelastet ist, oder wo die grössten Grundwasser-Einbrüche sind.

BW: Ich hoffe auf ein „Argo“-Netzwerk für Süsswasser, wie es die Ozeanografie schon seit 25 Jahren hat - mit Sensoren, die automatisch messen und Daten übertragen. Es ist fast ein Skandal, dass so ein internationales Messnetz für Flüssen und Seen aus politischen Gründen nicht realisiert wird, obwohl sich die Umwelt so stark verändert. Technisch wäre das ja heute gut realisierbar. Die Eawag sollte hier inspirieren und und mithelfen, ein solches globales Netz für nachhaltiges Monitoring aufzubauen.

Titelbild: Eine Serie von Temperatursensoren mit Funkübertragung liegt bereit zur Generalüberholung, denn die Einsatzbedingungen im Gebirge oder in der Kanalisation können hart sein. (Andri Bryner, Eawag)