News

Indirekte Effekte treiben die Evolution voran

28. August 2025 |

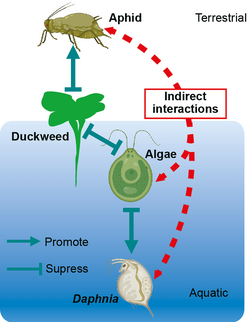

Die Natur ist komplex: Einige Spezies teilen sich ihren Lebensraum und interagieren direkt, andere begegnen sich nicht und können sich daher nur indirekt beeinflussen. Doch sind indirekte Wechselwirkungen stark genug, um die Evolution zu beeinflussen – eine Spezies also nachhaltig zu verändern? Diese bislang offene Frage konnten Forschende des Instituts für Organismische und Molekulare Evolutionsbiologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (JGU) mit internationalen Partnern wie dem Wasserforschungsinstitut Eawag und der Universität Basel nun erstmalig beantworten.

«Wir konnten nachweisen, dass indirekte ökologische Effekte eine schnelle Evolution in aquatischen Lebensgemeinschaften hervorrufen können», sagt Shuqing Xu von der JGU. «In unseren Versuchen beeinflussten Blattläuse die Evolution von kleinen aquatischen Krebstieren, den Wasserflöhen, obwohl die einen an der Luft und die anderen im Wasser leben und ihre Wege sich somit nicht kreuzen. Der Einfluss wird allein durch die Umwelt vermittelt.» Für die Evolutionsbiologie, die sich bislang vor allem auf direkte Effekte konzentriert und indirekte grösstenteils ausser Acht lässt, sind diese Erkenntnisse grundlegend. Ihre Ergebnisse haben die Forschenden am vergangenen Donnerstag im renommierten Fachmagazin PNAS veröffentlicht.

Genome von Test- und Kontrollgruppen zeigen deutliche Unterschiede

Für ihre Untersuchungen nutzten die Forschenden verschiedene künstliche Teiche in der Versuchsteichanlage der Eawag, die jeweils 15.000 Liter Wasser enthielten. In der Luft darüber schwirrten Blattläuse, die sich von Wasserlinsen – auch als Entengrütze bekannt – ernährten. Je stärker sie die Entengrütze befielen, umso schlechter vermehrte sich diese, desto mehr Licht drang in die entsprechenden Teiche und desto besser wuchsen mit den Wasserlinsen um Licht und Nährstoffe konkurrierende Algen, von denen sich wiederum die Wasserflöhe im Wasser ernährten. «Die Blattläuse und die Wasserflöhe leben in unterschiedlichen Lebensräumen, doch beeinflussen sich ihre Interaktionsketten gegenseitig», erklärt Xu.

Organismen in terrestrischen und aquatischen Lebensräumen können sich durch indirekte ökologische Effekte beeinflussen.

Bild: Shuqing Xu, Johannes Gutenberg-Universität (Icons von biorender.com)

Die Forschenden widmeten sich vor allem der Frage, wie sich die Existenz der Blattläuse auf die Wasserflöhe auswirkt. Alle zwei Wochen nahm das Team Wasserproben und analysierte Parameter wie Temperatur, Nährstoff- und Sauerstoffgehalt. Auch zählten sie die Blattläuse, Wasserlinsen, Algen und Wasserflöhe. «Wir haben eine kontinuierliche Aufzeichnung der Veränderungen in den Teichen erstellt. Im zweiten Jahr zeigte sich eine Zunahme der Wasserflohpopulation, die durch das höhere Algenwachstum mehr Nahrung hatte», erläutert Vorburger, Forschungsgruppenleiter in der Abteilung für Aquatische Ökologie der Eawag. Als Referenz dienten baugleiche Teiche mit Wasserlinsen, Algen und Wasserflöhen, an denen keine Blattläuse lebten. Um den evolutionären Veränderungen auf die Spur zu kommen – also zu untersuchen, wie sich die Wasserflöhe weiterentwickelten – analysierten die Forschenden unter anderem die Gensequenzen der Wasserflöhe und verglichen diese mit denen von Wasserflöhen aus den Kontrollteichen. «Viele Stellen im Genom zeigten deutliche Unterschiede», fasst Malacrinò, – ehemaliger Gruppenleiter in Xus Team und inzwischen Assistant Professor an der Clemson University in den USA – die Ergebnisse zusammen. «Das zeigt, dass die Evolution der Wasserflöhe in den Messteichen und den Kontrollteichen in zwei unterschiedliche Richtungen läuft – getrieben durch die Präsenz beziehungsweise die Abwesenheit der Blattläuse.»

Evolutionäre Anpassungen und deren Kosten

Beeinflusst diese durch die Insekten angetriebene Evolution jedoch die Anpassung der Wasserflöhe an ihre Umwelt? Um diese Frage zu beantworten, setzten die Forschenden jeweils 50 Wasserflöhe von jedem Messteich in einen Kontrollteich und umgekehrt. Das Ergebnis: Die Wasserflöhe aus den «Blattlaus-Teichen» kamen in den Kontrollteichen nur schlecht zurecht – sie konnten aufgrund ihrer Evolution also nur noch in den nährstoffreicheren Blattlaus-Teichen gut überleben. Die Wasserflöhe aus den Kontrollteichen hatten dagegen keinerlei Schwierigkeiten, sich im Blattlaus-Teich einzugewöhnen. «Die Anpassung der Wasserflöhe an die Umwelt mit den Blattläusen hatte also ihren Preis», fasst Martin Schäfer, Mitarbeiter von Xu, zusammen. Weiterhin untersuchten die Forschenden, wie die Veränderungen der aquatischen Gemeinschaft auf die Blattläuse rückwirkten. Sie fanden heraus, dass sich die gestiegenen Temperaturen, Nährstoffgehalte und die Zunahme der Wasserflöhe positiv auf die Blattlauspopulation auswirkten.

Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung im Labor sind häufig nicht 1:1 auf natürliche Gewässer übertragbar. Deshalb hat die Eawag auf ihrem Areal angrenzend zum Versuchsgebäude Aquatikum in Dübendorf eine Anlage mit Versuchsteichen gebaut. In den Teichen entstehen kleine Ökosysteme, die den natürlichen Witterungsbedingungen ausgesetzt sind. Diese Systeme können die Forschenden experimentell beeinflussen und kontrollieren. So lassen sich Fragen zur Funktionsweise von Ökosystemen und der Biodiversität beantworten, die man mit Studien im Reagenzglas nicht beantworten könnte.

Mehr zu den Versuchsteichen

«Wir konnten erstmalig mit einem direkten Beleg nachweisen, dass sich auch Spezies, die nicht miteinander in Kontakt treten, in ihrer Evolution gegenseitig beeinflussen können», sagt Xu. «Dies zeigt, wie wichtig indirekte Interaktionen für die Evolutionsbiologie sind. Werden diese weiterhin durch die Forschung vernachlässigt, dürfte es schwierig werden, im Labor nachgewiesene Zusammenhänge auf die Natur zu übertragen. Es ist also beispielsweise deutlich zu kurz gegriffen, Landmasse und aquatische Bereiche als getrennte Systeme zu betrachten.»

Xu betont ausserdem, dass die aktuelle Studie ohne internationale Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre. Zwar stamme die Idee dazu aus seiner Gruppe, die seit langem mit Wasserlinsen arbeite. Was die Expertise rund um die Wasserflöhe angehe, sei jedoch die Universität Basel führend, während das Eawag das Knowhow rund um die aquatischen Systeme in das Projekt eingebracht habe. Vorburger ergänzt, wie wichtig die Versuchsteichanlage der Eawag für dieses Projekt war. Nur dank der Möglichkeit zur Replikation auf einer grossen und damit realistischen Skala war es möglich, solche indirekten Effekte über Habitatsgrenzen hinweg nachzuweisen.

Titelbild: Martin Schäfer nimmt eine Wasserprobe aus einem der Versuchsteiche (Foto: Christoph Walcher, Eawag).

Publikation

M. Schäfer et al., Aphid herbivory on macrophytes drives adaptive evolution in an aquatic community via indirect effects, PNAS, 21. August 2025, DOI: 10.1073/pnas.2502742122,

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2502742122