Städte: Wärmeinseln auch im Untergrund

In Städten ist die Grundwassertemperatur oft deutlich höher als auf dem Land. Vor allem die Abwärme aus unterirdischen Bauten lässt die Temperatur ansteigen, wie Studien in Basel zeigen. Mit 3D-Wärmetransportmodellen berechnen die Forschenden den Wärmeeintrag in das Grundwasser. Die im Untergrund schlummernde Wärme könnte dabei vermehrt zum Heizen genutzt werden. Das Potenzial ist gross.

Eigentlich sollte das Grundwasser in Basel eine Temperatur von etwa zehn bis elf Grad haben. Dies würde der mittleren jährlichen Lufttemperatur der Stadt entsprechen. Und dieser Wert sollte natürlicherweise auch in ca. zehn Metern Tiefe vorherrschen, wo sich die Jahresschwankungen ausgleichen. Doch Messungen zeigen, dass die Grundwassertemperatur in Basel um fünf bis sieben Grad höher ist und stellenweise sogar über 18 Grad erreichen kann. «Eine solche Erwärmung des Grundwassers lässt sich weltweit auch in vielen anderen Städten nachweisen», sagt Jannis Epting, Hydrogeologe an der Universität Basel: «In Basel untersuchen wir die Situation seit 2010 in Studien.»

Die Erwärmung des Grundwassers in urbanisierten Gebieten hat verschiedene Ursachen. Es gibt den städtischen Wärmeinsel-Effekt, der sich nicht nur an der Oberfläche, sondern auch im Untergrund bemerkbar macht. Vor allem die Abwärme von unterirdischen Bauten sorgt dort für einen Temperaturanstieg. Zudem wurde in den vergangenen Jahren das Grundwasser immer häufiger zum Kühlen eingesetzt, wobei das genutzte Wasser erwärmt wieder in den Untergrund zurückgeleitet wird. Der Klimawandel spielt hingegen bei der Erwärmung des Grundwassers in urbanisierten Gebieten eine untergeordnete Rolle.

Einen besonders grossen Wärmeeintrag liefern Bauwerke, die bis in das Grundwasser reichen. So haben in Basel etwa Spitäler und die pharmazeutische Industrie teilweise sehr tiefreichende Gebäude mit Labors und IT-Räumen im Untergrund. Aber auch unterirdische Parkhäuser geben Wärme ab. Dies zeigte eine Studie, bei der die Forschenden der Universität Basel während eines Jahres stündlich die Temperatur in fünf Tiefgaragen erfassten. Resultat: Selbst im Winter lag der durchschnittliche Wert zwischen knapp 18 und gut 21 Grad. Gab es mehr Ein- und Ausfahrten, stieg auch die Temperatur. «Interessant war, dass diese Abhängigkeit von der Nutzungsart während der Coronapandemie besonders deutlich wurde», sagt Epting. So blieben in einem der grössten Basler Spitäler die Temperaturen während des Lockdowns im unbenutzten Besucherbereich des Parkhauses konstant, während sich im Personalbereich das normale Muster zeigte.

3D-Modellierung des Wärmetransports

Aufgrund ihrer Studien konnten Epting und sein Team erstmals quantifizieren, wie gross der Wärmeeintrag in das Grundwasser durch solche Untergrundstrukturen ist. Die Forschenden nutzten dazu einerseits die mehr als hundert bestehenden, konventionellen Messsysteme, mit denen der Kanton Baselstadt den Grundwasserspiegel sowie die Temperatur kontinuierlich aufzeichnet. Zusätzlich werden seit 2010 an sieben Standorten tiefendifferenzierte Messungen durchgeführt. Bei diesem aufwendigen Verfahren bestimmen Sensoren die Temperatur im Untergrund und dem Grundwasser in verschiedenen Tiefen im Abstand von einem halben bis zu einem Meter, um thermische Prozesse im Untergrund zu erforschen. «Solche Messsysteme im urbanen Raum sind weltweit einzigartig», sagt Epting.

Die verschiedenen Messungen bildeten die Datengrundlage für 3D-Modelle des Grundwasserwärmetransports unter dem Grossraum Basel. Mit solchen Modellen lassen sich die Grundwasserströmung, das Durchflussvolumen und vor allem auch der Wärmetransport simulieren, wobei auch die heterogene Beschaffenheit des Untergrunds berücksichtigt wird. Die Berechnungen zeigen: «Sobald ein Gebäude bis in das Grundwasser reicht, ist dies, wie wenn man nass im Wind steht», erklärt Epting: «Das Grundwasser transportiert um ein Vielfaches mehr Wärme weg vom Gebäude als der Boden oberhalb.» Dieses Ergebnis hatte Folgen für die Praxis. So wurden in Basel die Isolationsanforderungen von tiefreichenden Untergrundbauwerken erhöht, um den Wärmeeintrag zu vermindern. Zudem konnte gezeigt werden, dass es nach Eingriffen im Untergrund durch Bauwerke oder Grundwassernutzungen mehrere Jahre dauert, bis sich ein neues thermisches Gleichgewicht ausbildet.

Aber nicht nur unterirdische Bauten erwärmen den Untergrund. In Basel setzen mehr als 50 Nutzer, darunter die pharmazeutische Industrie und Spitäler, das Grundwasser zum Kühlen ein, wodurch dessen bereits erhöhte Temperatur weiter ansteigt. Laut Gewässerschutzverordnung darf sich die Grundwassertemperatur 100 Meter im Abstrom jedoch nicht mehr als drei Grad gegenüber dem natürlichen Zustand verändern. «Deshalb gibt es auf dem Stadtgebiet kaum noch Potenzial, das Grundwasser zum Kühlen zu nutzen», sagt Epting: «Doch die im Untergrund schlummernde Wärme könnte zum Heizen verwendet werden. Dafür gibt es verschiedene Konzepte.» So könnte man zur Gewinnung der Heizenergie die Wärme aus dem Grundwasser direkt nutzen oder Untergrundstrukturen mit Wärmetauschern ähnlich wie bei einer Fussbodenheizung verwenden, in denen ein Wärmefluid zirkuliert. Möglich sind auch sogenannte Dükersysteme – Rohrleitungen, die bei Grossbauten im Untergrund das Grundwasser sammeln und um den Bau herumleiten, wobei eine Wärmepumpe dem zirkulierenden Wasser die Wärme entzieht. «Das Potenzial ist gross», sagt Epting.

Energie aus dem S-Bahn-Tunnel

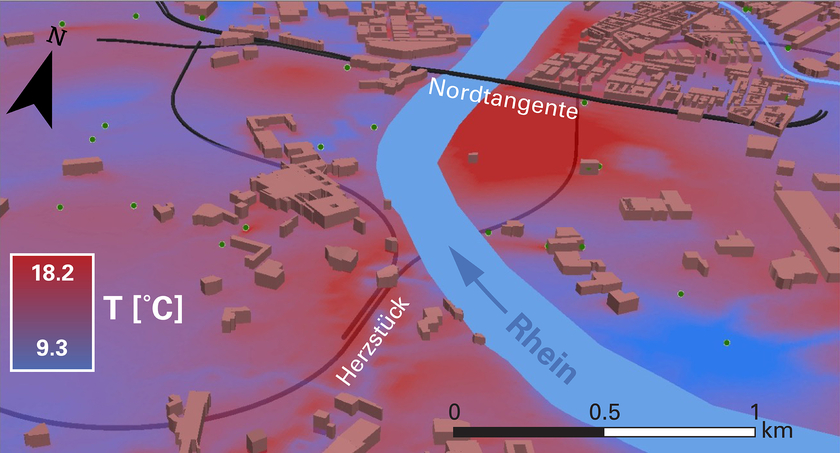

In einer Studie im Auftrag des Bundesamts für Energie (BFE) analysierten Epting und sein Team den geplanten S-Bahn-Tunnel «Herzstück», der dereinst den Bahnhof Basel SBB, den Badischen Bahnhof und den Bahnhof St. Johann miteinander verbinden soll. Gewisse Abschnitte des sechs Kilometer langen Tunnels werden in Grundwasser-gesättigtem Lockergestein verlaufen. Mit hochaufgelösten 3D-Wärmetransportmodellen simulierten die Forschenden, wie Wärmeabsorberelemente in der Tunnelwand dem Grundwasser Wärme entziehen würden, die man zum Heizen von Gebäuden an der Erdoberfläche verwenden könnte. Die Simulationen ergaben, dass das Grundwasser dadurch um mehrere Grad abgekühlt würde. «Die gewonnene Wärme liegt in einer Grössenordnung, dass man damit ein grosses Shopping-Zentrum beheizen könnte», sagt der Hydrogeologe.

Modellrechnungen zeigen, dass das Grundwasser vielerorts Heizenergie liefern könnte, so zum Beispiel auch im Basler Klybeck-Quartier, das sich gegenwärtig städtebaulich entwickelt. Auch finanziell würde sich diese Methode zur Wärmegewinnung lohnen, denn es braucht nicht immer tiefe Bohrungen für geothermische Vorhaben. Doch die Realisierung solcher Projekte ist rar. «Wahrscheinlich sind nach wie vor die Anreize noch zu gering», vermutet Epting. Er hofft, dass die Forschungsresultate seines Teams dazu beitragen, Strategien für ein nachhaltiges Management der Ressourcen im Untergrund städtischer Gebiete zu entwickeln.

Originalpublikationen

Becker, D.; Epting, J. (2021): Thermischer Einfluss urbaner Untergrundstrukturen auf die Grundwassertemperaturen im Kanton Basel-Stadt; Grundwasser - Zeitschrift der Fachsektion Hydrogeologie, 26:269–288; DOI: https://doi.org/10.1007/s00767-021-00483-1

Erstellt von Barbara Vonarburg für das Infotag-Magazin 2025