Wie Künstliche Intelligenz Nitrat aufspürt

Forschende der Eawag kartieren die Belastung des Schweizer Grundwassers durch Nitrat mithilfe von maschinellem Lernen. So lassen sich Lücken im Messnetz füllen und Ursachen für überhöhte Werte finden. Die Studie ist Teil eines grösseren Projekts, das den Stickstoff-Kreislauf in der Schweiz analysiert.

An 15 Prozent aller Messstellen in der Schweiz überschreiten die Nitratwerte im Grundwasser den Grenzwert von 25 Milligramm pro Liter. In Gebieten, die von Acker- und Gemüsebau geprägt sind, liegen die Konzentrationen sogar an knapp 50 Prozent der Messstellen über dem Grenzwert. Diese Angaben des Bundesamts für Umwelt (BAFU) sind jedoch punktuelle Werte, die die Nitratkonzentration nur an der jeweiligen Grundwasserfassung widerspiegeln. Wie die Situation in einigen Kilometern Entfernung aussieht, wusste man bisher nicht. «Mit unserem Ansatz auf Basis Künstlicher Intelligenz schliessen wir die Lücken zwischen den verschiedenen Messpunkten», sagt Lenny Winkel, Gruppenleiterin in der Eawag-Abteilung Wasserressourcen und Trinkwasser sowie Professorin an der ETH Zürich. Das Ziel ist es, die Risikogebiete zu identifizieren, in denen man gezielte Messproben entnehmen sollte und allenfalls Massnahmen nötig sind.

Hohe Nitratkonzentrationen sind vor allem für Säuglinge potenziell gefährlich, da sie zu einer eingeschränkten Sauerstoffversorgung führen können. Ob bei Erwachsenen ein Zusammenhang zwischen dem Nitratgehalt im Trinkwasser und dem Risiko einer Krebserkrankung besteht, ist noch nicht eindeutig geklärt. Abgesehen von den gesundheitlichen Bedenken, ist Nitrat ein nützlicher Indikator für die allgemeine Wasserqualität, da es auch das Vorhandensein von Spurenstoffen aus der Landwirtschaft widerspiegelt, wie etwa Pestizide.

Mit KI Muster erkennen in der Datenfülle

In einer ersten Studie stützte sich Winkels Team auf die Grundwasserdaten, die an insgesamt 1336 nationalen und kantonalen Messstellen erhoben werden, sowie auf Daten zu Umweltparametern wie Landnutzung, Klima, Boden, Topografie und Geologie. Diese Datensätze analysierten die Forschenden mithilfe von Modellen des maschinellen Lernens, einer Form der Künstlichen Intelligenz (KI). «Im Prinzip sammeln wir möglichst viele Informationen zu einer Grundwassermessstelle», erklärt Winkel: «Haben wir dann die gleichen Gegebenheiten an einem anderen Ort, an dem es jedoch keine Messung gibt, so können wir vorhersagen, ob hohe oder niedrige Nitratwerte zu erwarten sind.»

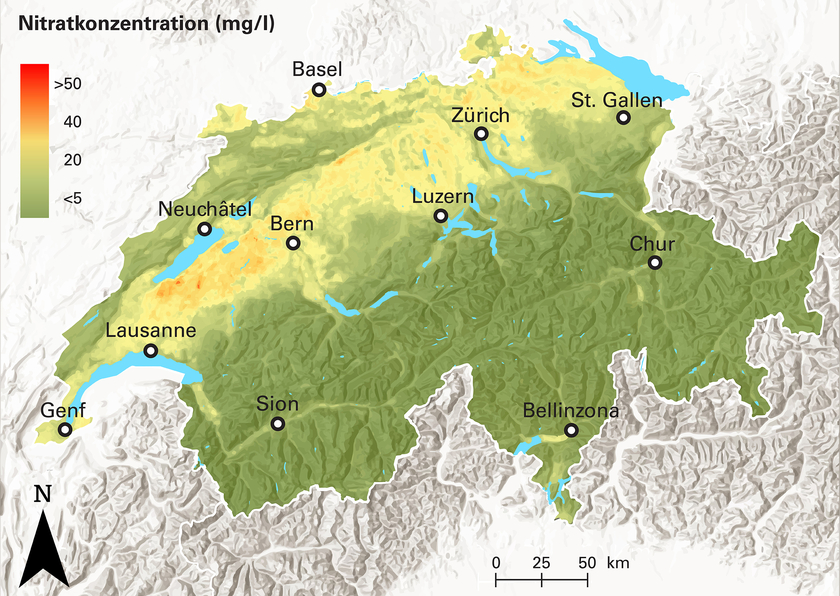

Zur Datenanalyse braucht es das maschinelle Lernen, weil es unzählige Kombinationen verschiedener Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Die Modelle lernen selbstständig, aus welchen Kombinationen sich bestimmte Rückschlüsse auf die Nitratkonzentration im Grundwasser ziehen lassen. «Hierfür benutzen wir die KI, wobei deren Anwendung in unserer Studie genau genommen eine statistische Methode ist», sagt Winkel. Das heisst, man sammelt eine Fülle von Daten, die ein Computer statistisch auswertet, um Muster zu erkennen. Die Nitratwerte und Umweltparameter an den 1336 Messstellen dienen dabei als Beispieldaten, mit denen der Computeralgorithmus trainiert wird, um Voraussagen für Orte zu treffen, an denen es keine Messwerte gibt. Das Resultat der Modellrechnungen: In etwa 35 Prozent des Schweizer Mittellandes überschreiten die Nitratkonzentrationen im Grundwasser mit hoher Wahrscheinlichkeit den Grenzwert. Eine Karte mit einer Auflösung von 250 mal 250 Meter zeigt die Risikostellen (s. Abb.).

Was begünstigt hohe Nitratkonzentrationen?

Doch damit nicht genug. «Neu versuchen wir auch, aus dem Modell zu lernen, welche Faktoren die Nitratbelastung besonders beeinflussen», erklärt Winkel. Im Fachjargon wird dies als interpretierbares, maschinelles Lernen bezeichnet. Wenig überraschend stellt sich heraus, dass in Gebieten mit viel Landwirtschaft die Nitratkonzentrationen im Grundwasser höher sind. Doch auch andere Faktoren, die bisher wenig berücksichtigt wurden, sind wichtig. Regnet es im Frühling stark, im Sommer dagegen kaum, so kann die Konzentration hoch sein. Denn das Nitrat kann aus dem im Frühling ausgetragenen Dünger freigesetzt werden, in das Grundwasser gelangen und – wenn es nicht weiter verdünnt wird – angereichert bleiben. Regen im Herbst hat dagegen eine verdünnende Wirkung, weil zu dieser Zeit weniger gedüngt wird. Die Nitratkonzentration kann also zeitlich stark schwanken.

Weiter fanden die Forschenden beispielsweise heraus, dass ein hoher Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden auf eine niedrige Nitratkonzentration im Grundwasser hinweist, unabhängig vom Anteil der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass ein höherer Gehalt an organischem Kohlenstoff im Boden zu höheren Denitrifikationsraten führt, wodurch vermehrt Nitrat zu molekularem Stickstoff umgewandelt wird, bevor es ins Grundwasser gelangt. Solche Informationen könnten den Behörden helfen, die Wasserqualität an den Hotspots zum richtigen Zeitpunkt zu überprüfen und gegebenenfalls Massnahmen einzuleiten.

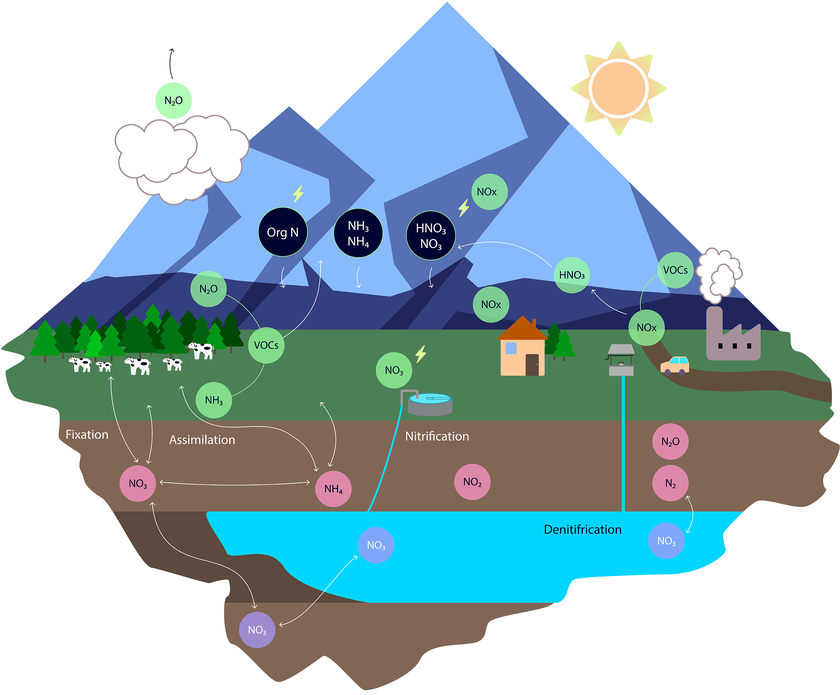

Stickstoff kommt überall auf der Erde in unterschiedlichen Formen vor. So findet man ihn zum Beispiel als molekularen Stickstoff (N2) in der Atmosphäre, in Böden als Ammonium (NH4+) und im Wasser als Nitrat (NO3-). (Grafik: ReCLEAN/EPFL)

Umweltdetektive an der Arbeit

Die Vorhersage-Modelle zur Nitratbelastung des Grundwassers sind Teil eines grösseren Projekts des ETH-Bereichs, an dem neben der Eawag die EPFL, die ETH Zürich, das PSI und die WSL beteiligt sind. Die gemeinsame Initiative namens ReCLEAN hat zum Ziel, den Stickstoff-Kreislauf in der Schweiz ganzheitlich zu verstehen und zu quantifizieren. «Stickstoff ist ein spannendes Element, weil es überall auf der Erde in unterschiedlichen Formen vorkommt», sagt Winkel (s. Abb.).

Mehrere der verschiedenen Stickstoffarten verursachen grosse Umweltprobleme, die sich auf das Klima, die Luftqualität, die Ökosysteme und die menschliche Gesundheit auswirken. «Deshalb ist Stickstoff auch ein sehr relevantes Thema», erklärt Winkel: «Wir spüren auf, wo, in welcher Form und in welcher Menge das Element gerade vorhanden ist. Wir sind also eine Art Umweltdetektive.» Die Forschenden wollen herausfinden, wie sich die verschiedenen Verbindungen umwandeln, und die Systeme miteinander interagieren. Dabei geht es nicht nur darum, wie sich die Situation in einem bestimmten Bereich im Laufe der Zeit entwickelt, sondern auch, wie sich eine Veränderung in einem Bereich auf einen anderen auswirkt. «Deshalb ist es von entscheidender Bedeutung, dass Forschende aus verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten, um ein Verständnis über einen bestimmten Bereich hinaus zu erlangen», sagt Winkel.

Originalpublikation

Erstellt von Barbara Vonarburg für das Infotag-Magazin 2025