Détail

Entre turbines et torrents, en quête d’un débit résiduel optimal

2 juillet 2025 |

Dans de nombreux endroits, les rivières et les ruisseaux ne contiennent plus que très peu d'eau, car celle-ci est détournée pour les activités humaines, par exemple pour produire de l'énergie ou irriguer les cultures agricoles. Un débit minimal légalement prescrit – le débit résiduel – est censé garantir le fonctionnement biologique des rivières et des ruisseaux. Dans l’article «Restwasser. Die Suche nach der angemessenen Menge» (Débit résiduel convenable. Détermination, effet et exigences actuelles) publié dans la revue Aqua & Gas, Tobias Wechsler de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) explique pourquoi il est si compliqué de fixer les débits résiduels. «Pour l'énergie hydraulique, le débit résiduel signifie une diminution de la production et, pour l'écologie aquatique, un minimum vital », explique l’hydrologue.

Depuis 1975, la Constitution fédérale stipule que des débits résiduels convenables doivent être maintenus après la production hydroélectrique. Or, «lors de l’intégration des dispositions sur le débit résiduel dans la loi sur la protection des eaux en 1991, l'approche qui a fini par s'imposer conduit à des débits minimaux plus faibles que ceux recommandés par les études écologiques», écrivent les scientifiques.

Importance écologique des débits résiduels

Trente ans plus tard, l’état écologique des cours d’eau est préoccupant. En Suisse, avec 65 % des poissons et des cyclostomes, ainsi que 47 % des invertébrés, les organismes aquatiques sont surreprésentés dans les listes rouges des espèces menacées. Ces groupes permettent une évaluation relativement simple de l’état écologique des milieux aquatiques. Des quantités d’eau trop faibles ralentissent par exemple le courant, favorisent la prolifération d'algues et entraînent des fluctuations de la température de l’eau incompatibles avec la survie d’espèces spécialisées.

Les milieux terrestres situés sur les berges sont également concernés: des espèces adaptées comme certaines espèces de libellules, de plantes riveraines ou d'oiseaux, notamment le petit gravelot, en subissent les conséquences. «Les organismes des milieux aquatiques peuvent certes survivre à des perturbations comme les crues ou les étiages, mais pas à des débits résiduels extrêmement faibles ou à des fluctuations journalières marquées comme celles engendrées par l’hydroélectricité», explique Sabine Fink. Écologue au WSL, elle étudie les effets écologiques de la dynamique des éclusées, c’est-à-dire les variations rapides du niveau de l'eau dues à la production d’électricité. Certains cours d'eau sont presque complètement à sec lors des débits résiduels, tandis que des brusques augmentations du débit érodent les lits de cours d'eau et les creusent profondément. Ces deux phénomènes ont des conséquences pour les organismes vivant sur les berges et les îles. «Dans les ruisseaux alpins que nous étudions depuis 10 ans, nous constatons que la composition des espèces a changé et correspond désormais à celle des milieux secs classiques.»

Il apparaît de plus en plus clairement que le changement climatique doit également être pris en compte. Il a un impact sur les débits et directement sur la gestion de l’eau, mais aussi sur la biodiversité des cours d'eau. Parallèlement, le développement de la production d’électricité d'origine hydraulique est politiquement souhaité et planifié. «Ces changements soulèvent à nouveau la question des débits résiduels convenables», souligne Tobias Wechsler. En effet, les besoins de la nature et d'autres usages de l'eau, par exemple pour le refroidissement ou l'irrigation, augmentent également. «Le débit résiduel et les fluctuations du débit des centrales hydroélectriques ont un impact sur la survie des espèces et des habitats dans des bassins versants tout entiers», explique Sabine Fink, «et c'est pourquoi il faut trouver des solutions à l'échelle de systèmes fluviaux entiers».

Rendre les concessions d'utilisation plus flexibles

Quelles pourraient être les prochaines étapes? Tobias Wechsler les envisage principalement dans la manière dont sont conçues les concessions. Le droit d’utilisation de l’eau en tant que bien public est aujourd’hui octroyé pour une durée pouvant aller jusqu’à 80 ans (voir encadré), ce qui ne laisse guère de marge de manœuvre pour des adaptations en cours de concession. «Une gestion plus flexible permettrait de mieux répondre à des évolutions comme le changement climatique ou les effets des éclusées, sans pour autant compromettre la sécurité de planification des exploitations», explique Andri Bryner, hydrologue et responsable des médias à l’Eawag.

Cependant, pour mieux concilier les différents usages des cours d’eau et une gestion durable de l'eau, il faut d’abord des bases de données transparentes. À l’heure actuelle, on manque de chiffres indépendants montrant l'impact réel des dispositions relatives au débit résiduel sur la production d'électricité. Pourtant, «par le passé, il est apparu que cet impact avait été surestimé», commentent les auteurs et auteures de l’étude dans Aqua & Gas.

Faible marge de manœuvre dans les concessions de droits d'eau

Pour les centrales hydroélectriques qui ont obtenu leur concession avant 1992, les dispositions relatives aux débits résiduels (art. 31 à 33, LEaux) ne s'appliquent qu'en cas de nouvelle concession. Cela a conduit à des délais extrêmement longs: comme les concessions ont souvent été accordées pour la durée maximale de 80 ans, il s'écoule parfois près d'un siècle entre l'inscription dans la Constitution (1975) de l'objectif de débits résiduels convenables, l'entrée en vigueur de la LEaux (1992) et sa mise en œuvre effective.

Programmes de recherche

SPEED2ZERO est une initiative conjointe de l’ETH Zurich, du WSL, de l’EPFL, de l’Eawag, du PSI, de l’Empa et du Swiss Data Science Center (SDSC). Elle vise à orienter la Suisse vers une société durable à zéro émission nette, avec pour objectif de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. Le programme couvre les thématiques des émissions nettes nulles, de l’énergie, de la biodiversité et du changement climatique et propose des visualisations interactives, des scénarios, des boîtes à outils et des plans d’action pour faciliter cette transition durable. speed2zero.ethz.ch

Aménagement et écologie des cours d'eau est un programme de recherche interdisciplinaire qui fournit des bases scientifiques pour la gestion durable de nos cours d'eau. Il est soutenu par l'Office fédéral de l'environnement OFEV et les instituts de recherche Eawag, Hydraulic Constructions Platform (PL-LCH) à l'EPFL, le laboratoire d'hydraulique, d'hydrologie et de glaciologie (VAW) à l'ETH Zurich et le WSL. Son but est d'élaborer des bases scientifiques pour les questions pratiques actuelles dans le domaine de la gestion des cours d'eau et de les adapter à la pratique. rivermanagement.ch

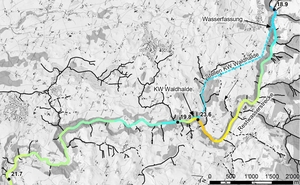

Photo: Centrale hydroélectrique alpine sur la Blinne, en Valais: en cas de faibles débits, les fluctuations de température ont un effet plus rapide sur le cours d'eau, ce qui peut être particulièrement problématique pour les espèces qui aiment le froid. (Photo: Jonathan Molina)