Détail

Les 10 ans du sensor lab de l'Eawag

11 novembre 2025 |

Modération Jörg Rieckermann, rédaction Andri Bryner

Depuis 2015, le Sensorlab est une ressource interdépartementale de l'Eawag. Son nom complet est « Laboratoire pour les réseaux de capteurs, l'automatisation et l'électronique ». Il aide les chercheurs à développer, adapter et exploiter des capteurs, de l'idée initiale aux prototypes, en passant par les points de données et les solutions de surveillance à long terme. Le Sensorlab encourage ainsi la collaboration interdisciplinaire, tant au sein de l'Eawag qu'avec des partenaires externes, et veille à ce que les nouvelles technologies de mesure puissent être utilisées avec succès dans la recherche et la pratique.

L'Eawag a toujours été très performante dans le domaine de la mesure, mais d'où vient l'idée du Sensorlab ?

Bernhard Wehrli (BW) : Je suis arrivé à Kastanienbaum à la fin des années 1980 en tant que chimiste. Les physiciens disposaient d'instruments océanographiques, partaient sur le lac, descendaient leurs sondes et revenaient le soir avec des dizaines de milliers de points de données. Nous, les chimistes, calibrions les appareils, prélevions des échantillons, saisissions les données dans des tableaux Excel et obtenions au final 10 à 20 valeurs mesurées. Cela me frustrait (et me rendait un peu envieux). Sur le plan scientifique, les électrodes sélectives d'ions de Werner Simons m'ont inspiré : « Elles nous permettraient de mesurer directement l'ammonium, le pH et les nitrates. » Dans les années 1990, nous avons donc construit les premières solutions submersibles avec le scientifique Beat Müller et le technicien Christian Dinkel, mais beaucoup de choses étaient artisanales. Plus tard, avec le « Competence Center Environment and Sustainability » du domaine des EPF et les discussions sur l'IoT, nos collègues s'enthousiasmaient pour leurs réseaux de capteurs, par exemple dans les montagnes. Nous avons constaté que la technologie de mesure sur le terrain avec transfert de données était réalisable, mais que notre traitement des données était archaïque. Il fallait donc quelqu'un pour mettre en place un système professionnel, de préférence sur le site de Dübendorf, afin d'y rallier la communauté – pour passer d'une approche individuelle à un réseau d'équipes intéressées par les capteurs. Le laboratoire de particules du département d'ingénierie nous a servi de modèle : ouvert, compétent, utilisable à l'échelle de l'institut. C'est ce que nous voulions pour la technologie des capteurs. Carsten Schubert, responsable du département des eaux de surface, a rapidement trouvé d'autres personnes intéressées, et cela a fonctionné.

Christian, tu as été présent dès le début. Était-ce une grande aventure ou simplement un nouveau travail pour toi en tant que spécialiste des capteurs ?

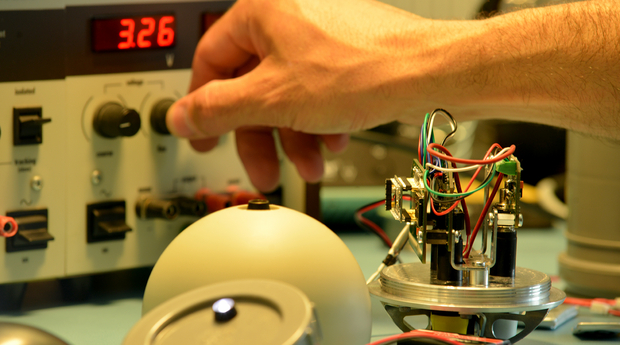

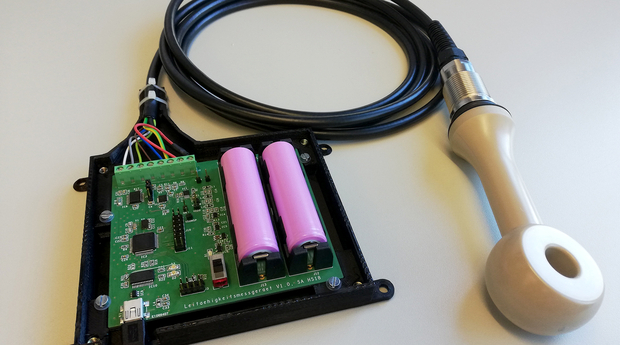

Christian Ebi (CE) : Je cherchais un travail qui me satisfasse sur le plan technique et qui combine mes intérêts pour l'environnement et l'électronique. Le poste m'a immédiatement séduit, notamment en raison des mesures sur le terrain. Le changement par rapport à l'industrie était passionnant, et l'ambiance à l'Eawag très positive. J'ai d'abord dû comprendre ce que l'on attendait exactement de moi et traduire le « langage » des chercheurs en hydrologie. Je me suis rapidement familiarisé avec le travail pratique en collaborant avec Francesco Pomati et sur la plateforme du Greifensee (stabilisation du cytomètre en flux, intégration des données et transmission radio) et, en parallèle, à l'Urban Water Observatory (UWO) de SWW avec Frank Blumensaat (capteurs IoT, électronique basse consommation, etc.). À l'UWO, la radio a pris une place plus importante et notre expérience avec Cave-Link s'est avérée précieuse ; en 2015, l'IoT en était encore à ses balbutiements. Les appareils étaient équipés de cartes SIM et la transmission des données était coûteuse. Il a fallu beaucoup d'évaluation et de mise en réseau, en interne et surtout avec des collègues spécialisés dans les capteurs dans les hautes écoles spécialisées, qui ont apporté le savoir-faire nécessaire à nos idées en matière de radio à faible consommation d'énergie.

Le laboratoire de capteurs n'a cessé de croître. Martin Breitenstein, spécialiste en automatisation, nous a rejoints, puis Ingo Maindorfer, informaticien, car nous avions du retard à rattraper en matière d'installations expérimentales et de gestion des données. De nombreux collègues d'autres départements nous aident, comme Christian Dinkel, Simon Bloem, Alba Gutierrez et Michi Plüss. Cela correspond-il toujours à votre vision initiale ?

BW : Quand j'entends parler de gestion des données, je me sens presque vieux. Je viens d'un monde où les données étaient très rares : une idée intelligente, 10 points de données, un article. Dans le domaine des sciences isotopiques à Caltech, 4 à 7 points suffisaient parfois pour obtenir des résultats révolutionnaires. Aujourd'hui, nous travaillons dans un monde riche en données, ce qui est formidable, mais exigeant. Je vous félicite pour cette expansion.

„Être sur le terrain, dans les montagnes, dans les égouts ou sur le lac, c'est ce qui rend le travail à l'Eawag unique. “ – Christian Ebi

CE : Nous avons appris que ce ne sont pas seulement les points de données qui comptent, mais aussi l'automatisation, les logiciels et la mécatronique. Grâce aux initiatives de Max Maurer, Christoph Ort et toi, Jörg, nous sommes aujourd'hui beaucoup mieux positionnés avec les nouvelles recrues. D'autres départements y contribuent également, par exemple avec Marta Reyes (Eco), James Runnals (Surf) ou Christian Förster (IT). Nous soutenons la recherche au NEST, pour les installations expérimentales dans le hall et sur le terrain, et organisons le transfert de connaissances avec des événements tels que sensors@eawag, des ateliers Python ou le cours PEAK sur les réseaux de mesure modernes.

Au début, ce n'était pas seulement l'équipement et le savoir-faire en matière d'automatisation qui faisaient défaut, mais aussi les places de laboratoire. Où évacuer la fumée de soudure ? Comment protéger l'électronique contre les décharges électrostatiques ?

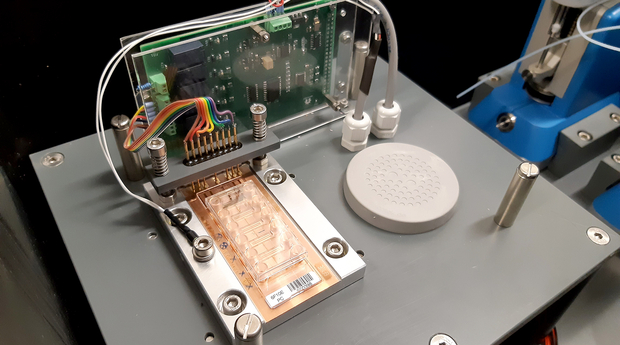

CE : Depuis l'année dernière, nous disposons enfin d'un laboratoire d'électronique. C'est très utile. Bien sûr, au début, nous avons beaucoup improvisé, mais ce n'est pas grave. Cependant, avec l'augmentation des exigences, l'espace est devenu insuffisant. Nous nous sommes alors répartis, entre autres dans l'ancien pavillon, mais pendant la période Covid, les déplacements entre les bâtiments de l' s étaient limités ; le matériel a été ramené au bureau, et l'espace est devenu vraiment restreint. Avec la rénovation du bâtiment du laboratoire, nous avons obtenu un espace dans l'aile C, juste à temps pour le 10e anniversaire, grâce aux efforts de Heinz Singer et Christoph Ort. Depuis mai, nous sommes dans le nouveau laboratoire : nous avons un bon éclairage, des sols antistatiques et du mobilier adapté. Nous pouvons désormais entretenir en toute sécurité des équipements électroniques précieux tels que l'Aquascope. Cela fait une énorme différence en termes de qualité et d'efficacité.

10 ans de Sensorlab – quels sont les moments forts selon vous ?

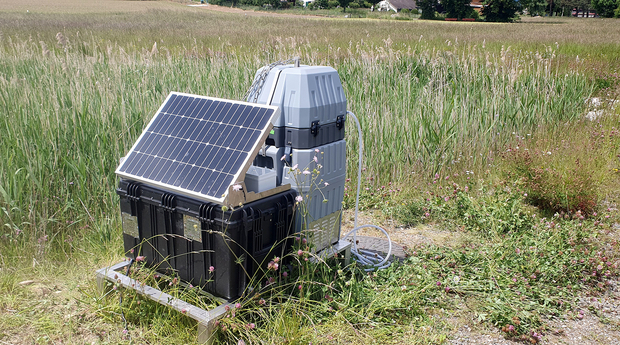

CE : Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est la combinaison avec le travail sur le terrain. Que ce soit en montagne, dans les égouts ou sur le lac : l'association de la technologie et de la nature est à chaque fois quelque chose de spécial. Notre rôle est toujours de soutien – les idées pour les projets viennent des départements de recherche. Et sans les autres techniciens et techniciennes et l'atelier, rien ne fonctionnerait. Mais être sur le terrain, c'est ce qui rend le travail à l'Eawag unique pour moi. Et les moments où l'on ressent une véritable gratitude sont particulièrement agréables – cela motive énormément.

BW : Pour moi, le fait que nous ayons pu concrétiser des idées issues de la recherche environnementale et participer ainsi aux développements rapides dans le domaine des capteurs, de la collecte et du stockage de données est un moment fort. Sans le laboratoire de capteurs, nous aurions probablement été laissés pour compte.

Jörg Rieckermann (JR) : Je voudrais également mentionner le « Sewer Ball » (alias SQUID). En collaboration avec un post-doctorant du groupe de Christoph Ort, nous avons développé un capteur flottant pour les égouts qui mesure les changements de température et de conductivité dans le flux. SUEZ a ensuite perfectionné la plateforme de capteurs Open Hardware avec l'entreprise du post-doctorant et propose aujourd'hui des services dans le monde entier grâce à celle-ci. Elle permet par exemple de détecter les infiltrations d'eau de mer dans les égouts, ce à quoi nous n'aurions jamais pensé. Une véritable réussite à laquelle le Sensorlab a contribué (voir aussi la vidéo).

Y a-t-il eu ou y a-t-il encore des pannes ou des lacunes ?

CE : Un projet avec les quatre instituts de recherche visant à collaborer dans le domaine des capteurs a en fait été un moment fort : nous avons pu nouer de nombreux contacts et découvrir d'autres domaines. Mais au final, il s'est avéré que l'intérêt concret était plutôt unilatéral et ne venait que de quelques personnes. J'ai été un peu déçu de constater que l'esprit de coopération n'était manifestement pas aussi répandu partout qu'ici.

„J'espère voir un réseau « Argo » pour l'eau douce, avec des capteurs qui mesurent automatiquement et transmettent les données dans le monde entier.“ – Bernhard Wehrli

BW : Oui, je ne peux que confirmer les obstacles à la coopération interdisciplinaire. J'ai souvent essayé de lancer des projets de coopération. C'était bien quand les jeunes se réunissaient, car il y avait beaucoup d'enthousiasme. Mais comme les cadres dirigeants s'occupaient d'abord de leur propre groupe, il fallait en plus des post-doctorants pour soutenir ces projets. La collaboration interdisciplinaire est exigeante, elle coûte plus cher qu'un projet individuel et donne souvent lieu à moins de publications. Mais elle peut être plus originale et plus exclusive, et c'est précisément cette force interdisciplinaire que nous ne devons pas abandonner. C'est la marque de fabrique de l'Eawag.

Que nous réservent les dix prochaines années ?

CE : Dans dix ans, les mesures sur le terrain seront certainement toujours nécessaires. Mais les questions pourraient changer, s'orienter davantage vers la qualité de l'eau – peut-être que les capteurs biologiques deviendront plus importants pour surveiller les aspects sanitaires de l'eau. Je souhaite également que nous devenions plus durables en matière de matériel : dans le monde de l'IoT, on utilise aujourd'hui beaucoup trop de piles et les capteurs disponibles dans le commerce, parfois beaucoup trop bon marché, sont de mauvaise qualité. Nous avons besoin de solutions plus durables et plus économes en ressources.

JR : Oui, exactement : des capteurs autonomes avec récupération d'énergie au lieu de piles. J'envisage également des bases de données conviviales qui stockent non seulement des chiffres, mais aussi les connaissances techniques correspondantes, afin qu'à l'avenir, on puisse interroger directement les données pour savoir où les égouts sont saturés ou où se trouvent les plus grandes infiltrations d'eau souterraine.

BW : J'espère qu'un réseau « Argo » pour l'eau douce sera mis en place, comme celui qui existe depuis 25 ans pour l'océanographie, avec des capteurs qui mesurent et transmettent automatiquement les données. Il est presque scandaleux qu'un tel réseau international de mesure pour les rivières et les lacs ne soit pas mis en place pour des raisons politiques, alors que l'environnement subit de si profonds changements. Techniquement, cela serait tout à fait réalisable aujourd'hui. L'Eawag devrait ici être une source d'inspiration et contribuer à la mise en place d'un tel réseau mondial pour une surveillance durable.

Photo de couverture: Une série de capteurs de température avec transmission radio est prête à être entièrement révisée, car les conditions d'utilisation en montagne ou dans les égouts peuvent être difficiles. (Andri Bryner, Eawag)