News

Werkzeugkiste für die Planung dezentraler Sanitärsysteme

18. November 2025 |

Ein Tastendruck, flusch und weg – so funktionieren in der Schweiz üblicherweise Toiletten. Was hier weggespült wird, gelangt zusammen mit dem Abwasser aus Küche, Waschmaschine und Dusche grösstenteils über die Kanalisation in zentrale Kläranlagen, wo es gereinigt und anschliessend in ein Gewässer eingeleitet wird. Der Aufbau der dafür nötigen Infrastruktur brachte ab den 1960er Jahren grosse Vorteile für die menschliche Gesundheit und den Schutz der Gewässer. Ein Nachteil der zentralen Abwasserbehandlung ist jedoch, dass Urin und Fäkalien in der Kanalisation mit grossen Mengen Spülwasser, anderem häuslichen Abwasser sowie Regenwasser vermischt und verdünnt werden. Das erschwert die gezielte Rückgewinnung von Nährstoffen, organischen Substanzen, Energie und Wasser für die Wiederverwendung.

Das Wasserforschungsinstitut Eawag befasst sich daher nicht nur mit der Optimierung der zentralen Abwasserreinigung, sondern forscht auch an dezentralen Systemen. Dabei werden die verschiedenen Abwasserströme am Entstehungsort getrennt, vor Ort oder in der Nähe aufbereitet und Ressourcen wie sauberes Wasser, Nährstoffe und Energie zurückgewonnen. Auch Mischformen zwischen zentralen und dezentralen Lösungen sowie die Kombination mit Trocken-WCs, die ohne Spülwasser auskommen, sind möglich.

An vielen Orten der Welt sind solche Systeme bereits etabliert – sei es, weil Wasser knapp ist, Kanalisationssysteme fehlen oder man Ressourcen zurückgewinnen will. Auch in der Schweiz und Europa wächst das Interesse an dezentralen Lösungen. Wenn man sich für ressourcen-orientierte und dezentrale Sanitär- und Abwassersysteme interessiert, ist es allerdings nicht einfach, sich einen Überblick über mögliche technische Lösungen zu verschaffen.

Welttoilettentag 2025

Am 19. November 2025 ist Welttoilettentag. Das Thema der von den Vereinten Nationen getragenen Kampagne ist dieses Jahr «Sanitärversorgung in einer sich verändernden Welt». Es soll darauf aufmerksam machen, dass es angesichts der alternden Abwasserinfrastruktur und des Klimawandels dringend Investitionen in eine sichere und zukunftsfähige Sanitärversorgung braucht.

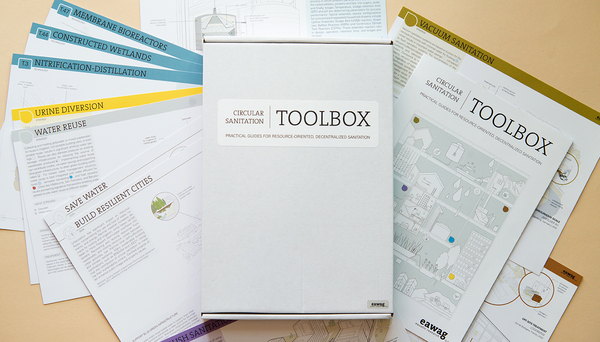

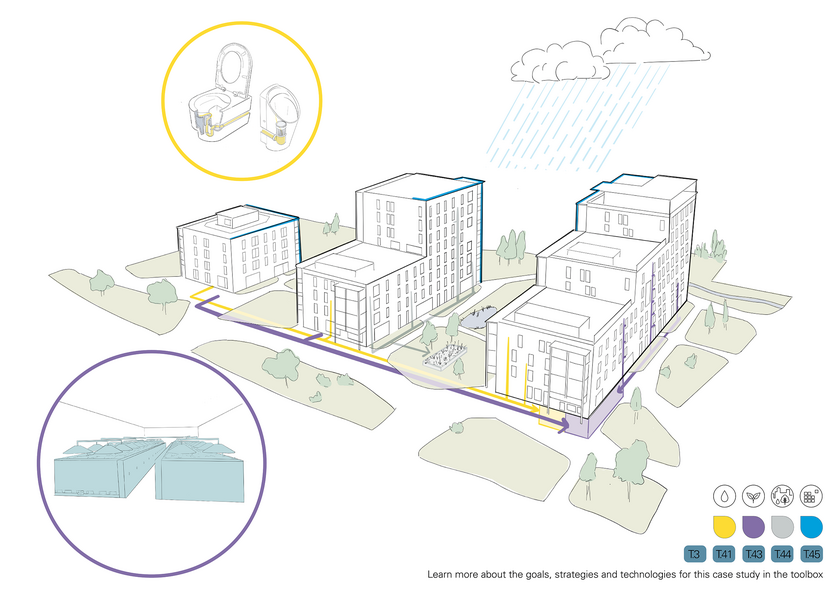

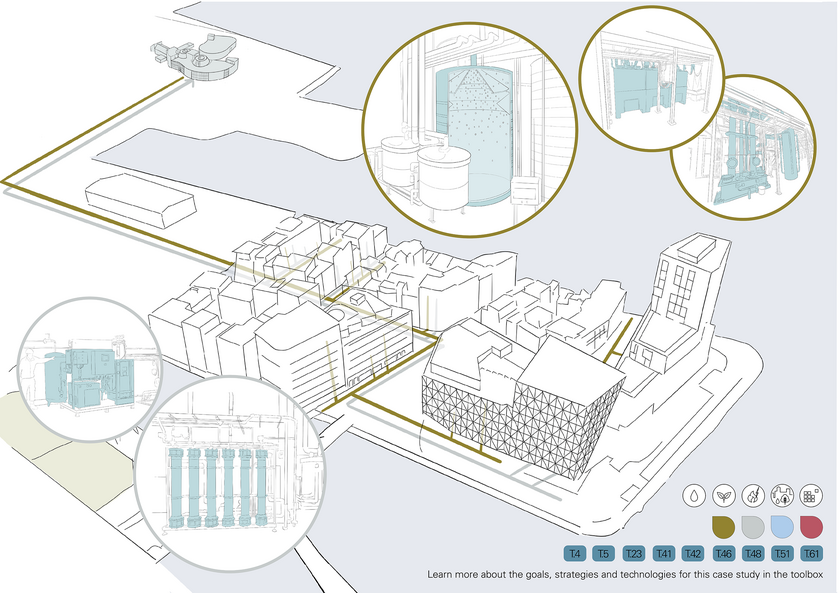

Diese Lücke füllt jetzt die neue Toolbox, die von einem Team der Abteilung Verfahrenstechnik der Eawag entwickelt wurde. Neben einer Einführung ins Thema gibt sie Architektinnen und Planern, aber auch anderen am Thema Interessierten Orientierung bei der Definition der Ziele, die mit der dezentralen Lösung erreicht werden sollen und der Strategie, die dabei verfolgt werden soll. Je nach Ziel und Strategie bieten sich dann verschiedene Technologien an, die auf Faktenblättern vorgestellt werden. Ergänzend werden jeweils Umsetzungsbeispiele vorgestellt, die von Lösungen für einzelne Haushalte bis hin zu solchen für ganze Stadtviertel reichen, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Regionen. Die Toolbox liefert damit einen praxisnahen Überblick über die Möglichkeiten für dezentrale Sanitär- und Abwassersysteme.

Fünf Fragen an die Entwickler der Toolbox

Frau Wielemaker, Herr Morgenroth, warum haben Sie die Toolbox entwickelt?

Rosanne Wielemaker: Die Toolbox ist ein Leitfaden für die Planung eines Gebäudes mit dezentralen, ressourcen-orientierten Abwasserlösungen. Oft fehlt gerade zu Beginn der Planung das Wissen über die Möglichkeiten in diesem Bereich. Und das bedeutet, dass sich Bauherrschaften, Architektinnen und Architekten vor allem an dem orientieren, was es bereits gibt.

Eberhard Morgenroth: Die Toolbox soll ihnen aufzeigen, was in diesem Bereich möglich ist - welche Ziele sie sich bei einem Bauvorhaben setzen könnten, mit welchen Strategien sich diese erreichen lassen und welche Technologien sie dafür einsetzen können. Dann können sie gezielt ein Ingenieurbüro oder einen Anbieter suchen, der ihnen bei der Umsetzung hilft und können denen die richtigen Fragen stellen.

RW: Aus diesem Grund ist die Toolbox aus einzelnen Faktenblättern aufgebaut. So können Planende in Besprechungen mit ihren Projektpartnern Ziele, Strategien und Technologien kombinieren.

Sie haben nur Technologien in die Toolbox aufgenommen, die bereits in Gebäuden oder Siedlungen eingesetzt werden. Einige dieser Bauten stellen Sie in der Toolbox exemplarisch vor.

EM: Ja, diese Fallbeispiele veranschaulichen die praktische Umsetzung und zeigen Kosten, Energie- oder Platzbedarf. Denn da diese Werte je nach Gebäude sehr unterschiedlich sind, machen wir dazu in der Toolbox keine allgemeingültigen, quantitativen Aussagen.

Sie haben die Toolbox nicht nur für die Schweiz entwickelt, sondern sie kann international eingesetzt werden. Die Fallbeispiele stammen daher aus der ganzen Welt. Können all diese Technologien unter den rechtlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz schon umgesetzt werden?

EM: Ja, die meisten dieser Technologien können in der Schweiz umgesetzt werden und werden das auch bereits – viele kann man auch bereits von der Stange kaufen. Zwar muss in der Schweiz jedes Gebäude an die Kanalisation angeschlossen sein, aber man kann trotzdem dezentrale Lösungen umsetzen. Derzeit noch nicht erlaubt ist aber, gereinigtes Abwasser aus dem eigenen Haushalt zur Bewässerung des Gartens zu verwenden. Und für einzelne Technologien gibt es noch keine gesetzlichen Vorschriften.

RW: Wenn sich Planende also mit Hilfe der Toolbox mit den verschiedenen Optionen vertraut gemacht haben, müssen sie sich in einem nächsten Schritt mit den Gesetzen und Vorschriften in ihrer Region auseinandersetzen. Die Fallstudien können daher auch als Inspiration für politische Entscheidungsträger dienen, indem sie ihnen zeigen, was in anderen Teilen der Welt möglich ist.

Wie funktioniert bei dezentralen Lösungen für die Abwasserbehandlung die Qualitätskontrolle und wer ist bei Störungen verantwortlich?

EM: Für die Wasserwiederverwendung im Haushalt gibt es beispielsweise das NSF 350-Zertifikat, ein Qualitätssiegel der US-amerikanischen National Sanitation Foundation. Es gewährleistet, dass die Technologien gründlich getestet wurden und ausreichend robust sind.

Komplexere Systeme in grösseren Gebäuden oder Siedlungen werden von spezialisierten Unternehmen installiert und anschliessend auch gewartet. Das heisst, diese Firmen gewährleisten via Fernüberwachung, dass das System funktioniert oder Störungen rasch behoben werden.

Wo könnten dezentrale Sanitär- und Abwasserlösungen in der Schweiz künftig eine gute Alternative zur zentralen Abwasserentsorgung sein?

RW: Der offensichtlichste Bedarf besteht natürlich in abgelegenen ländlichen Gebieten oder bei SAC-Hütten, wo dezentrale Systeme für die Abwasserreinigung eingesetzt werden können. Generell sind dezentrale Systeme für Gebiete interessant, wo die Kosten für einen Anschluss an die Kanalisation unverhältnismässig hoch wären.

EM: Neben solchen Lösungen, die komplett ohne Anschluss an die Kanalisation funktionieren, gibt es aber auch hybride Lösungen. Das heisst, man verfügt über einen Anschluss an die Kanalisation, nutzt aber die dezentrale Abwasserbehandlung, um den Wasserbedarf zu reduzieren oder Nährstoffe zurückzugewinnen. Das sind Aspekte, die auch in einigen internationalen Standards für nachhaltiges Bauen wie LEED oder BREEAM enthalten sind, weil sie den ökologischen Fussabdruck eines Gebäudes reduzieren.

RW: Ich bin überzeugt, dass das Interesse an alternativen Lösungen auch in der Schweiz zunehmen wird. Denn auch die Herausforderungen - Wasserknappheit, alternde und überlastete Abwasser-Infrastrukturen - nehmen zu.

EM: Die Toolbox soll diese Entwicklung unterstützen, denn für Innovationen braucht es Architekten, die einen Überblick über die verfügbaren Technologien und Ansätze für die Systemintegration haben. Es braucht Regulierungsbehörden, die die Auswirkungen dieser Technologien verstehen. Es braucht Unternehmen, die erkennen, wo ihre Nische in diesem Markt liegen könnte. Und es braucht Ingenieurinnen, die dort Forschung betreiben, wo noch Lücken bestehen.

RW: Die Struktur der Toolbox als einzelne Faktenblätter ermöglicht es allen diesen Nutzern, die für ihre Bedürfnisse relevanten Themen auszuwählen. Ausserdem können wir so weitere Leitfäden hinzufügen, wenn neue Technologien entwickelt und implementiert werden.

Titelbild: Die Toolbox enthält drei Gruppen von Faktenblättern, die bei der Planung dezentraler Abwasserlösungen helfen – von der Definition der Ziele, über die Auswahl der Strategie bis hin zur Übersicht über mögliche Technologien. (Foto: Eawag, Peter Penicka)