Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben verbessern

Die Gesetzgebung verlangt, dass Grundwasserschutzzonen die Trinkwasserfassungen vor Verunreinigungen schützen. Vollzugsdefizite und Nutzungskonflikte verhindern dies jedoch oft. Das Parlament hat daher Gesetzesanpassungen und weitere Massnahmen beschlossen, die sicherstellen sollen, dass Grundwasser auch in Zukunft ohne aufwendige Aufbereitung als Trinkwasser genutzt werden kann.

Die Gewässerschutzgesetzgebung hat zum Ziel, die Gewässer und das Grundwasser in der Schweiz vor nachteiligen Einwirkungen zu schützen. Ein wichtiges Instrument für den Schutz des Trinkwassers ist die Festlegung von Grundwasserschutzzonen, in denen bestimmte Nutzungen verboten oder eingeschränkt sind. «Grundwasserschutzzonen müssen um alle Trinkwasserfassungen herum ausgeschieden werden», erklärt Michael Schärer, Sektionschef Grundwasserschutz im Bundesamt für Umwelt (BAFU): «Je näher man an einer Fassung ist, desto grösser werden die Eigentumsbeschränkungen.»

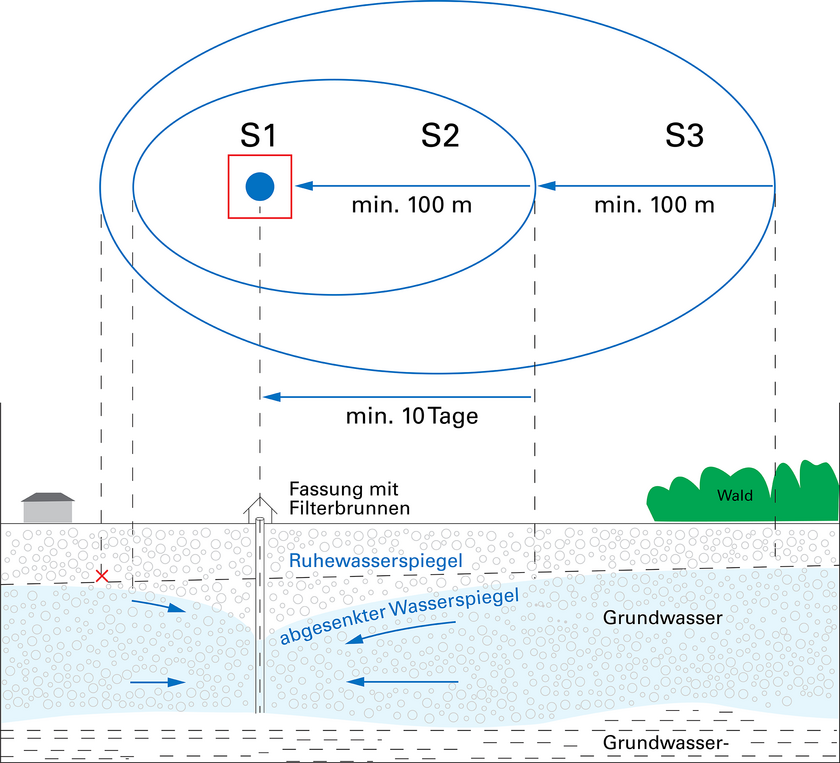

Die Schutzzone S1 im Umkreis von zehn Metern um die Fassung hat die strengsten Einschränkungen und muss eingezäunt sein. In der Zone S2 gilt ein generelles Bauverbot und es darf keine Gülle ausgebracht werden. Diese Zone ist so bemessen, dass die Fliesszeit des Grundwassers vom Rand der Zone bis zur Fassung mindestens zehn Tage beträgt oder dass sie sich mindestens 100 Meter um die Fassung erstreckt. Damit soll sichergestellt werden, dass Krankheitserreger und Schadstoffe – wie beispielsweise Heizöl – im Boden zurückgehalten oder abgebaut werden, bevor sie in die Trinkwasserfassung gelangen. In der Zone S3, die noch einmal etwa 100 Meter Abstand umfasst, dürfen keine Tankstellen oder andere industrielle und gewerbliche Betriebe, von denen eine Gefahr für das Grundwasser ausgeht, errichtet werden.

Neben diesen Schutzzonen gibt es ein weiteres, wichtiges Instrument zum Schutz der Trinkwasserfassungen vor Verunreinigungen, den sogenannten Zuströmbereich. Dieser umfasst jenen Teil des Einzugsgebietes einer Grundwasserfassung, aus dem 90 Prozent des Wassers stammen. Er entspricht in der Regel 30 bis 90 Prozent der Fläche des gesamten Einzugsgebietes der Grundwasserfassung. Auf dieser Fläche sind für den gezielten Schutz des Trinkwassers Massnahmen gegen Verunreinigungen durchzuführen. Dieses Instrument wurde Ende der Neunzigerjahre in die Gewässerschutzverordnung aufgenommen, um zu verhindern, dass schwer abbaubare und mobile Schadstoffe wie Abbauprodukte von Pflanzenschutzmitteln, Nitrat oder Chlorid in Trinkwasserfassungen gelangen. «Kommen solche Verunreinigungen in der Wasserfassung vor, muss der Zuströmbereich ermittelt und dafür gesorgt werden, dass diese Stoffe dort nicht mehr ausgebracht oder freigesetzt werden», erklärt Schärer.

Vollzugsdefizite erkennen und beheben

Die Kantone setzen diese Vorschriften um, bei den Grundwasserschutzzonen sind meist die Gemeinden zuständig. Doch dort gibt es Probleme. «Vor allem im Mittelland werden immer mehr Flächen zugebaut und dabei die geltenden Regelungen in den Schutzzonen nicht umgesetzt. Dies gefährdet das Trinkwasser», sagt Schärer. Notwendige Sanierungsmassnahmen bei schon länger bestehenden Bauten in Grundwasserschutzzonen scheitern oft an den hohen Kosten. Handlungsbedarf besteht auch bei den Zuströmbereichen. Das BAFU schätzt, dass schweizweit rund 800 Zuströmbereiche aufgrund von Nitratverunreinigungen ermittelt werden müssten, doch bisher sind es erst 70.

Vor dem Hintergrund dieser Defizite hat die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates 2022 den Bericht «Grundwasserschutz in der Schweiz» verfasst und Empfehlungen an den Bundesrat formuliert. Der Bundesrat hat daraufhin die Verwaltung mit der Umsetzung dieser Empfehlungen beauftragt. «Als Aufsichtsbehörde sind wir nun gefordert, stärker und schweizweit einheitlich auf die Umsetzung des Grundwasserschutzes einzuwirken», sagt Schärer. In den meisten Kantonen sind die Gemeinden für die Ausscheidung der Grundwasserschutzzonen zuständig. «Damit wir hier vorankommen, wollen wir die Kantone und vor allem die Gemeinden in Zukunft stärker unterstützen», sagt er. Das BAFU hat daher die Plattform Grundwasserschutz der Universität Neuenburg initiiert (siehe Artikel «Grundwasserschutz: Unterstützung beim Vollzug»). Sie erarbeitet nun in Zusammenarbeit mit Bund und Kantonen unter anderem Hilfsmittel, mit denen Gemeinden und Wasserversorgungen gezielt problematische Vollzugsdefizite in Grundwasserschutzzonen erkennen und beheben können.

Schutz der Grundwasserqualität

Das Grundwasser ist vor allem im Mittelland mit dem Nährstoff Nitrat und organischen Spurenstoffen wie Pflanzenschutzmitteln belastet. Diese Stoffe gelangen aus der Landwirtschaft, dem Siedlungsgebiet und anderen Quellen ins Grundwasser und in die Oberflächengewässer. Nach den Zielen der Gesetzgebung soll das Grundwasser nach sogenannten einfachen Aufbereitungsverfahren die lebensmittelrechtlichen Anforderungen an Trinkwasser erfüllen. «Ein wichtiger Grundsatz», so Schärer, «ist, dass das Grundwasser überall möglichst direkt als Trinkwasser genutzt werden kann». Zur einfachen Aufbereitung gehören die Filtration, um Schwebstoffe zu entfernen, und die Behandlung mit UV-Licht, um Krankheitserreger abzutöten.

Tatsächlich ist die Qualität des Grundwassers bei einem Grossteil der 12'000 Grundwasserfassungen in der Schweiz so gut, dass es ohne aufwendige Aufbereitung als Trinkwasser genutzt werden kann. Müsste das Grundwasser zusätzlich aufbereitet werden, wären die Trinkwassergebühren bis zu rund 50 Prozent höher. «Für die dezentrale Wasserversorgung der Schweiz ist eine aufwendige technische Aufbereitung keine Lösung», sagt Schärer. Denn dies würde unweigerlich zu einer starken Zentralisierung der heute dezentralen und wenig störungsanfälligen Trinkwasserversorgung führen. Gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, also bei längeren Trockenperioden, würde die Versorgung mit Trinkwasser in der Schweiz dadurch schwieriger.

Mehrere Gesetzesänderungen aufgegleist

Um die Qualität des Grundwassers auch in Zukunft zu gewährleisten, hat das eidgenössische Parlament 2021 ein Gesetzespaket zur Reduktion der Pestizidrisiken für Gewässer verabschiedet. Dies als Reaktion auf die verbreitete Belastung des Grundwassers mit Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil und die Volksinitiativen «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» und «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide».

Das Gesetzespaket umfasst verschiedene Massnahmen. Unter anderem dürfen im Zuströmbereich von Trinkwasserfassungen keine Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, die im Grundwasser zu Konzentrationen von Wirkstoffen oder Abbauprodukten von mehr als 0,1 Mikrogramm pro Liter führen.

Damit diese Einschränkung auch umgesetzt werden kann, ist in Umsetzung der Motion 20.3625 «Wirksamer Trinkwasserschutz durch Bestimmung der Zuströmbereiche» eine weitere Gesetzesänderung in Vorbereitung. Diese soll sicherstellen, dass die Kantone schweizweit die notwendigen Zuströmbereiche tatsächlich innerhalb der festgesetzten Fristen bestimmen. «Wichtig ist schliesslich, dass in den Zuströmbereichen eine trinkwasserschonende Bewirtschaftung stattfindet», erklärt Schärer.

Vorbereitung auf Trockenperioden

Im Hinblick auf den Klimawandel mit weniger Niederschlägen im Sommer wurde das BAFU zudem beauftragt, eine Berichterstattung nach längeren und ausgeprägten Trockenperioden zu erstellen. «Damit soll der Bund erkennen, wo bei Trockenperioden Probleme oder Konflikte auftreten, die mit bestehenden Massnahmen nicht gelöst werden können», erklärt Schärer. Zudem hat das Parlament das BAFU beauftragt, eine Strategie «Wassermanagement – Trockenperioden, Starkniederschläge, Qualität der Wasserversorgung, Schutz der Wasserlebensräume» mit Empfehlungen an die Kantone zu erarbeiten. «Die vorausschauende Planung soll Konflikte vermeiden, indem geklärt wird, wer das Grundwasser wann nutzen darf und wer nicht», sagt Schärer.

Der Schutz des Grundwassers sei von zentraler Bedeutung, um die Trinkwasserversorgung in der Schweiz auch für künftige Generationen zu sichern. Die Herausforderungen sind vielfältig: Vollzugsschwierigkeiten, Nutzungskonflikte und Klimawandel. «Die notwendigen Lösungen sind in Arbeit oder bereits vorhanden und müssen nun umgesetzt werden», so das Fazit von Schärer: «Im Wasserschloss Schweiz sollte dies möglich sein.»

Erstellt von Barbara Vonarburg für das Infotag-Magazin 2025