Weniger Wasser im Sommer, mehr im Winter

Der Klimawandel verändert die Lufttemperatur- und Niederschlagsmuster in der Schweiz, was die Neubildung und die Qualität des Grundwassers beeinträchtigt. Um eine nachhaltige Nutzung der Ressource Grundwasser zu sichern, ist ein Mix aus Massnahmen nötig. Gute Vorhersagen ermöglichen rechtzeitiges Handeln und stützen Investitionsentscheide ab.

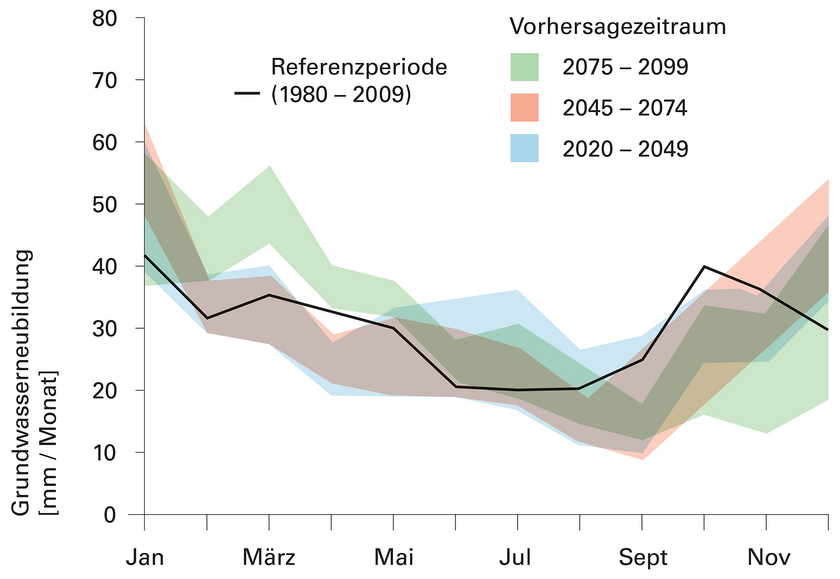

Die letzten drei Jahre waren die wärmsten in der Schweiz mit einer Abweichung von 3.3 bis 3.6 Grad zum vorindustriellen Durchschnitt von 1871 bis 1900. Der Klimawandel lässt aber nicht nur die Temperatur ansteigen, er verändert auch die Niederschlagsmuster. «Über ein Jahr gesehen bleibt die Wassermenge in etwa gleich, aber wir haben im Winter mehr Wasser, im Sommer dagegen weniger als früher», sagt Christian Moeck von der Eawag-Abteilung Wasserressourcen und Trinkwasser: «Das hat Konsequenzen für die Grundwasserneubildung, also den Prozess, bei dem Niederschlagswasser in den Boden infiltriert, das Grundwasser erreicht und die Grundwasserleiter auffüllt.»

Aufgrund des Klimawandels wird es in Zukunft mit grosser Wahrscheinlichkeit längere Trockenperioden im Sommer und Herbst geben, in denen es nur eine geringe oder gar keine Anreicherung des Grundwassers gibt; im Winter hingegen wird es zu einer höheren Neubildung kommen. Messungen an verschiedenen Standorten und Modellrechnungen bestätigen diesen Trend. «Eine grundsätzliche Quantifizierung ist zwar möglich, jedoch lassen sich allgemeingültige Zahlen für die ganze Schweiz aufgrund der starken Bedeutung lokaler Gegebenheiten und der ausgeprägten Heterogenität nur bedingt ableiten», sagt Moeck. Auch wirkt sich der Klimawandel nicht nur direkt aus, es gibt zudem viele sogenannte Kaskadeneffekte. Wenn beispielsweise bei Trockenheit der Grundwasserspiegel sinkt, ist auch die Oberfläche trocken und es wird mehr bewässert, wodurch der Grundwasserspiegel weiter abfällt. «Dieser Landnutzungseffekt kann einen stärkeren Einfluss haben als das eigentliche Niederschlagsdefizit», sagt Moeck.

Starkregen gefährdet Wasserqualität

Durch den Klimawandel verändern sich aber nicht nur Temperatur, Niederschläge und Verdunstung, es gibt auch mehr Starkniederschläge. Ob dadurch mehr Grundwasser neu gebildet wird als früher, untersuchen Forschende zurzeit in verschiedenen Studien. «Doch es ist schwierig, den Effekt zu quantifizieren und es gibt noch offene Fragen», sagt Moeck. Dabei gilt es, bei Wetterextremen nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität des Grundwassers zu beachten. Bei Trockenheit können sich Schadstoffe im Boden anreichern. Diese werden bei Starkregen oder Überschwemmungen relativ schnell bis zum Grundwasser durchgedrückt. Dadurch kann dort die Schadstoffkonzentration nach Trockenheit und anschliessenden intensiven Niederschlägen steigen, auch weil weniger Reaktionszeit zum Abbau der Schadstoffe vorhanden ist.

«Man darf die Grundwasserproblematik nicht isoliert betrachten», sagt Moeck. Verschiedene andere Komponenten wie Oberflächengewässer, Böden, Landnutzung und Ökosysteme sind damit verknüpft. Vielleicht ist für den Wasserversorger eine Absenkung des Grundwasserspiegels um einige Zentimeter kein Problem, sie schadet aber möglicherweise dem Ökosystem. Im Vergleich mit Ländern wie Spanien oder Portugal ist die Schweiz jedoch in einer guten Situation. «Die Schweiz wird auch im Zuge des Klimawandels mengenmässig überwiegend ein «Wasserschloss» bleiben – regional und saisonal betrachtet, könnten sich jedoch bedeutende Veränderungen ergeben», zieht Moeck Bilanz: «Wir müssen versuchen, das zusätzliche Wasser im Winter nicht einfach abfliessen zu lassen, sondern zurückzuhalten, damit es im Sommer genutzt werden kann, wenn ein Defizit vorherrscht.»

Prognosen helfen Wasserversorgern und Entscheidungsträgern

Dazu müssen Strategien erarbeitet und Massnahmen ergriffen werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei kurz- und langfristige Prognosen. Moeck und Kolleginnen und Kollegen haben Modelle entwickelt, mit denen sie die Grundwasserdynamik für einige Wochen vorhersagen können. Als Basis dafür dienen Prognosen zu möglichen Temperaturen und Niederschlagsereignissen. Daraus berechnen die Modelle, ob der Grundwasserpegel in den nächsten Wochen steigen oder sinken wird. Tests haben gezeigt, dass das Vorhersage-System funktioniert. Es könnte in ein Frühwarnsystem des Bundes integriert werden, das bereits Prognosen zur Entwicklung des Wasserstandes in den Oberflächengewässern und zur Bodenfeuchte macht.

«Unsere kurzfristigen Vorhersagen können beispielsweise den Wasserversorgern helfen, das Pumpregime besser zu organisieren», erklärt Moeck. Ist Hochwasser vorhergesagt, empfiehlt es sich, die Wasserreservoire vorher zu füllen und den Pumpbetrieb während der Hochwassersituation einzustellen, damit es nicht zu Verunreinigungen kommt. Bei drohender Wasserknappheit können sich Versorger frühzeitig mit Sparappellen an die Bevölkerung wenden. Sind benachbarte Wasserversorgungen vernetzt, kann man sich zudem bei lokaler Trockenheit aushelfen (siehe Artikel «Wir müssen unsere Trinkwasser-Ressource erhalten» und «Wir wollen dem Grundwasser ein Gesicht geben»). Aktuell arbeiten mehrere Arbeitsgruppen von verschiedenen Instituten daran, solche Prognosen zu verbessern und auszubauen. Gemeinsames Ziel ist, den Entscheidungsträgern zuverlässige Informationen zur Verfügung zu stellen, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.

Mit langfristigen Prognosen wollen die Forschenden hingegen aufzeigen, wie häufig beispielsweise Trockenheiten auftreten und mit welchen Konsequenzen zu rechnen ist. Diese Vorhersagen sollen zu einem besseren Grundlagenverständnis führen und damit unter anderem Investitionsentscheide fundierter abstützen. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sich das Wasser zurückhalten und das Grundwasser künstlich anreichern lässt. Naheliegende Massnahmen sind Rückhaltebecken, die überschüssiges Regenwasser auffangen, speichern und verzögert wieder abgeben. Sogenannte Slow-Water-Projekte verfolgen das Ziel, den Oberflächenabfluss zu verlangsamen – etwa durch das Anlegen von Versickerungsgräben, bepflanzten Mulden oder kleinen Teichen. Auch Gehölze können helfen, den Oberflächenabfluss zu reduzieren. Darüber hinaus bieten Ansätze wie Managed Aquifer Recharge (MAR) interessante Möglichkeiten: Dabei wird Wasser gezielt in den Untergrund geleitet, etwa über Infiltrationskanäle oder Versickerungsflächen, um den Grundwasserspiegel lokal anzuheben und Wasser für Trockenperioden zu speichern. Solche Massnahmen werden derzeit in verschiedenen Forschungseinrichtungen und Praxisprojekten getestet und weiterentwickelt – sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten.

«Noch stellt sich die Frage, ob solche Investitionen nicht nur lokal, sondern auch auf einer grösseren Skala etwas bringen», sagt Moeck: «Eine bauliche Massnahme allein wird wohl nicht genügen. Für eine nachhaltige Nutzung der wichtigen Ressource Grundwasser wird es letztlich einen Mix aus verschiedensten Massnahmen brauchen.»

Erstellt von Barbara Vonarburg für das Infotag-Magazin 2025

Links

Künstliche Grundwasseranreicherung: Beispiel in der Muttenzer Hard

Projekt «Slow Water»: Regenwasser verlangsamen, infiltrieren und speichern auf Landwirtschaftsbetrieben und in Wassereinzugsgebieten