«Wir wollen dem Grundwasser ein Gesicht geben»

Das Schweizer Grundwassernetzwerk (CH-GNet) unterstützt den Wissensaufbau, begleitet Fachprojekte und fördert den Austausch zwischen Forschung und Praxis. Der Hydrogeologe Mario Schirmer ist Mitbegründer und Mitglied des Leitungsteams des Netzwerks. Ihm ist die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Behörden und Bevölkerung besonders wichtig.

Wozu braucht es das Schweizer Grundwassernetzwerk?

Gegründet wurde das Netzwerk vor fünf Jahren, um die hydrologischen Herausforderungen rund um das Grundwasser besser zu bewältigen. Wir wollen eine Lobby sein für das Grundwasser, weil dieses eine Ressource ist, die oft übersehen wird. Sogar Fachleute, die sich mit Flussrevitalisierungen oder Stadtplanung befassen, vergessen oft das Grundwasser.

Welche konkreten Aufgaben hat CH-GNet?

Das Netzwerk soll die in der Schweiz durchgeführte Forschung besser sichtbar machen, indem es wissenschaftliche Erkenntnisse aufbereitet und sie für die Praxis bereitstellt. Es fungiert also als Brücke zwischen praxisorientierter und Grundlagenforschung. Unser Ziel ist, die Forschungsergebnisse schneller in die Praxis zu überführen, weil die Herausforderungen rasant zunehmen.

Welche Themen sind besonders wichtig?

Ein Thema, das bereits vom Netzwerk aufgegriffen wurde, ist der Umgang mit Trockenperioden im Sommer. Durch den Klimawandel treten sie häufiger auf und dadurch nimmt der Druck aufs Grundwasser zu. Um dafür gewappnet zu sein, kann man beispielsweise das Grundwasser künstlich anreichern. Dies ist in Städten möglich, falls das gesammelte Wasser eine gute Qualität hat, aber auch auf dem Land, wo bei starkem Regen oft viel Wasser direkt in die Flüsse gelangt. Gerade im Frühling, wenn es häufig regnet, kann dieses Wasser zurückgehalten werden. Dafür belässt man die Äcker mit Restbewuchs und Furchen, damit das Regenwasser gut eindringt und versickert und nicht direkt in den Fluss wegtransportiert wird.

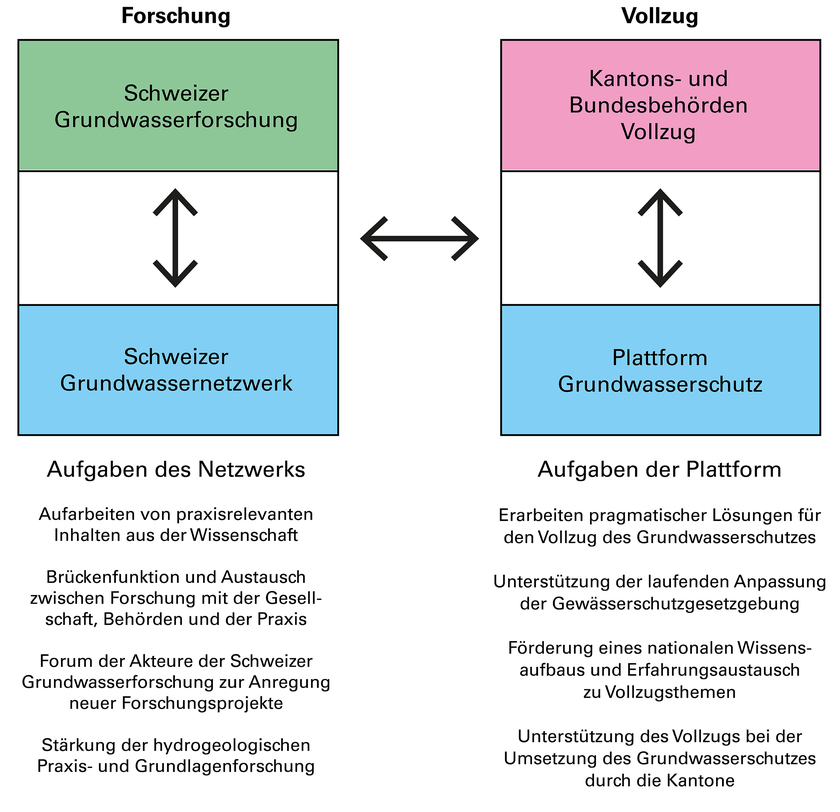

Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Schweizer Grundwassernetzwerk und der Plattform Grundwasserschutz. (Grafik: CH-GNet; siehe auch Artikel «Grundwasserschutz: Unterstützung beim Vollzug»)

Kann man auch Flusswasser verwenden, um den Grundwasserspiegel anzuheben?

In der Nähe von grösseren Flüssen kann Grundwasser angereichert werden, indem Flusswasser mithilfe von Schleusen künstlich abgeleitet wird. Bei der Schneeschmelze im Frühling oder bei Starkregen, wenn die Flüsse besonders viel Wasser führen, öffnet man die Schleusen und lässt das Wasser auf angrenzende Wiesen fliessen, wo es in den Untergrund eindringt. Aber aufgepasst: Wenn der erste Schwall kommt, ist das Wasser oft sehr trüb und kann eine Reihe von Schadstoffen enthalten. Dieses Wasser darf man natürlich nicht versickern. Es gilt, Mechanismen und Abläufe zu entwickeln, die garantieren, dass die Schleusen zum richtigen Zeitpunkt geöffnet werden.

Kann sich auch die Revitalisierung von Flüssen positiv auf den Grundwasserspiegel auswirken?

Ja, wenn man dem Fluss mehr Raum gibt, kann bei Flutereignissen viel mehr Wasser in den Untergrund eindringen und den Grundwasserleiter auffüllen. Das ist ebenfalls eine Art der künstlichen Grundwasseranreicherung. Zudem werden Hochwasser gedämpft und naturnähere Gebiete mit höherer Biodiversität geschaffen. Es gibt schöne Beispiele im Kanton Thurgau, mit dem wir eng zusammenarbeiten, und der mit seinem Projekt Thur3 das Thurtal weiter revitalisieren und den Hochwasserschutz verbessern will.

Thur3 ist auf 30 Jahre ausgelegt und ein Generationenprojekt.

Es ist richtig, dass solche Projekte sehr langfristig angelegt werden, weil man weit vorausplanen muss. Man muss genau abklären, wo sich eine Revitalisierung lohnt. Dann muss man das Gespräch mit den Gemeinden und privaten Eigentümern aufnehmen, denn für die Revitalisierung wird Land gebraucht, das vielleicht jetzt der Landwirtschaft gehört oder wo neuer Wohnraum oder Industrieanlagen entstehen sollen. Man muss Kompromisse finden und Interessen abwägen, aber dabei auch ans Grundwasser denken, weil dies die Ressource ist, die uns auch in der Zukunft eine gute Wasserversorgung sichern wird. Mit unserem Netzwerk wollen wir dem Grundwasser ein Gesicht und den ihm zustehenden Wert geben.

Wie ist das Schweizer Grundwassernetzwerk aufgebaut?

Das Netzwerk ist breit abgestützt. Das Lenkungsgremium besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Bund und Kantonen sowie aus Forschung, Industrie, Landwirtschaft und der Schweizer Gesellschaft für Hydrogeologie. Zum wissenschaftlichen Kernteam gehören Forschende der Eawag, der Universitäten Neuenburg und Basel, des Schweizerischen Instituts für Speläologie und Karstologie sowie von ETH Zürich und Agroscope. Neben den eigenen Forschungsprojekten des Netzwerks können wir auch auf Anfragen aus der Praxis reagieren. So bieten wir beispielsweise regelmässig Webinare zu verschiedenen Themen an.

Wie wird das CH-GNet finanziert?

In den ersten Jahren wurden die Kosten von der Eawag getragen. Inzwischen konnten wir zusätzlich Sponsoren finden mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie einigen Kantonen und Wasserversorgern. Für die Zukunft brauchen wir aber noch mehr Mittel. Ich hoffe, dass sich vermehrt auch Westschweizer Kantone finanziell am Netzwerk beteiligen werden.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure?

Als ich 2008 von Deutschland in die Schweiz kam, war ich sehr positiv überrascht vom ausgezeichneten Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen bei Bund, Kantonen und Gemeinden. Ich denke, es hapert aber leider noch an gemeinsamen Gesprächen. Häufig wird etwa die Landwirtschaft wegen ihres Pestizideinsatzes an den Pranger gestellt. Das ist falsch, man muss miteinander reden und Kompromisse finden. Pestizide sollten beispielsweise nur ganz gezielt eingesetzt oder weniger toxische Substanzen entwickelt werden. Die bessere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Behörden und Bevölkerung einschliesslich der Landwirtschaft ist eines unserer Ziele. Nur so werden die Aufgaben der Zukunft in Bezug auf die Ressource Grundwasser zu lösen sein.

Wo gibt es weitere Verbesserungsmöglichkeiten?

Heute haben noch sehr viele Gemeinden eigene Brunnen, mit denen sie sich selbst versorgen. Eine stärkere Zusammenarbeit und eine Vernetzung der Wasserversorgungen kann grosse Vorteile bringen. Denn es kann vorkommen, dass die Grundwasserressource zeitweise nicht mehr nutzbar ist, wenn sie beispielsweise durch Pestizide verunreinigt ist oder durch Trockenheit Defizite auftreten. Dann kann eine Gruppenwasserversorgung helfen, die ein grösseres Gebiet umfasst und bei der andere Grundwasserleiter das Verteilnetz mitspeisen können. Wir haben in der Schweiz genügend Wasser guter Qualität, aber es muss klug genutzt und geschützt werden.

Erstellt von Barbara Vonarburg für das Infotag-Magazin 2025