Wie das Grundwasser auf Wärmespeicherung reagiert

Für eine nachhaltigere Wärmeversorgung des Empa-Eawag-Campus in Dübendorf wurde ein neuartiger Hochtemperatur-Wärmespeicher gebaut, der die Dekarbonisierung des Energiesystems fördert. Im Rahmen eines Forschungsprojekts wird untersucht, wie sich dieser auf das Grundwasser auswirkt.

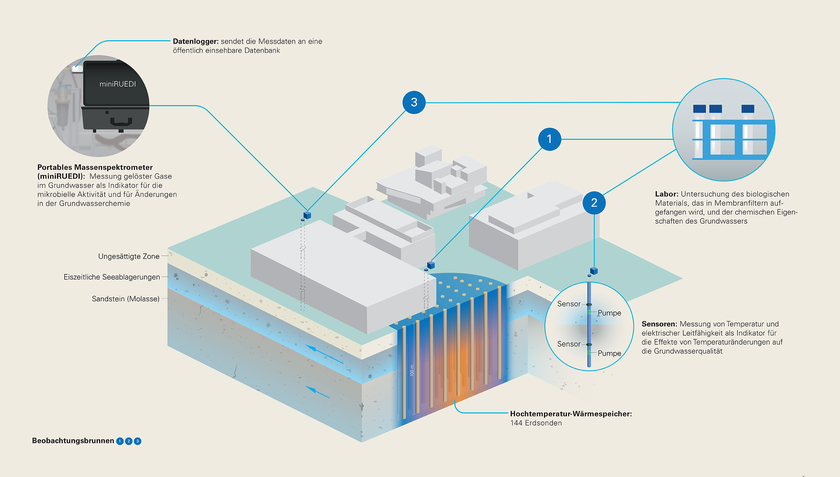

Über die 144 Erdsonden des Hochtemperatur-Wärmespeichers wird Abwärme, die im Sommer etwa bei der Gebäudekühlung anfällt, in den Untergrund geleitet und dort gespeichert. Im Winter wird diese Energie dem Erdreich zum Heizen wieder entzogen. Der Wärmespeicher ist so ausgelegt, dass lokal im Boden bis zu 50 Grad erreicht werden können. Wie wirkt sich dies auf das Grundwasser aus? Diese Frage will die Eawag in Zusammenarbeit mit der Empa im Rahmen des Projekts ARTS (Aquifer Reaction to Thermal Storage) beantworten. Der Bund und mehrere Kantone unterstützen das Projekt.

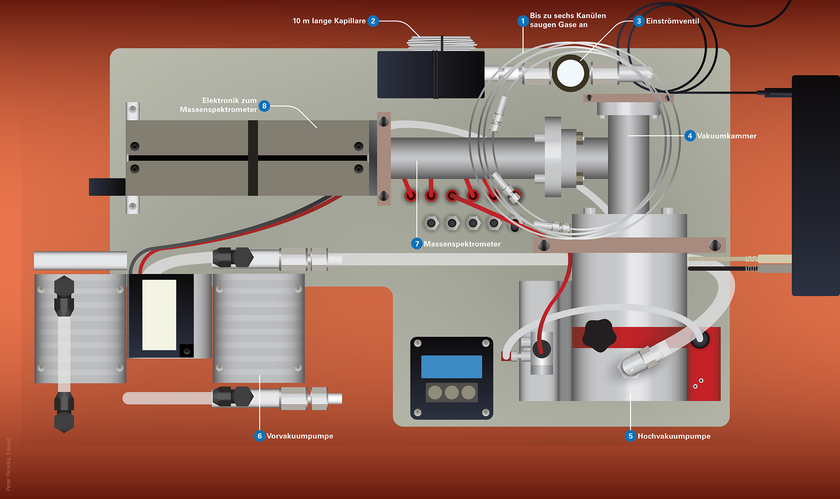

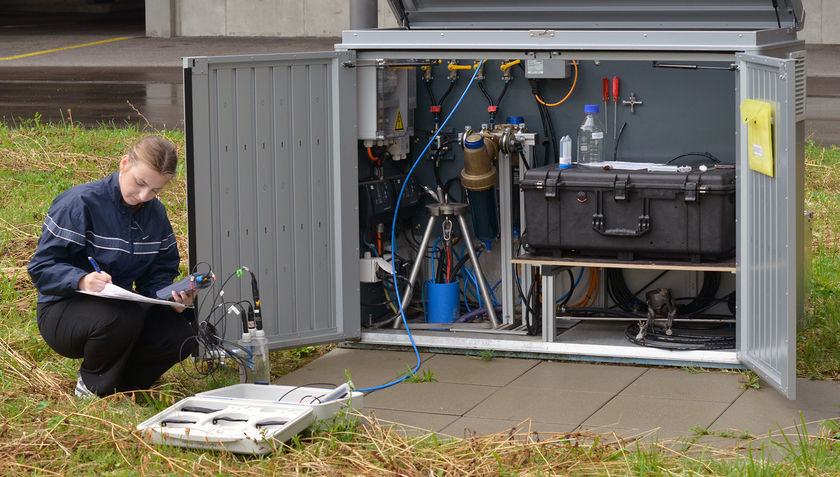

Rund um den Wärmespeicher wurden drei Bohrlöcher abgeteuft, aus denen jetzt Grundwasser aus verschiedenen Tiefen an die Oberfläche gepumpt und analysiert wird (s. Grafik). «Ziel ist es, herauszufinden, welche Organismen dort leben, wie die Grundwasserchemie aussieht und wie diese beiden Aspekte über die Zeit auf den Betrieb des Wärmespeichers reagieren», sagt Andrés Velásquez-Parra, zuständig für die Koordination von ARTS. Daraus möchten die Forschenden Empfehlungen für die Wärmespeicherung im Untergrund ableiten, die eine nachhaltige Nutzung ermöglichen und potenziell etwas mehr Flexibilität erlauben könnten als bisher möglich. Momentan gilt, dass sich die Grundwassertemperatur 100 Meter im Abstrom einer Anlage nicht mehr als drei Grad gegenüber dem natürlichen Zustand verändern darf (siehe auch Artikel «Städte: Wärmeinseln auch im Untergrund»).

Die Messungen im Rahmen von ARTS laufen seit Juli 2024. Damals war der Hochtemperatur-Wärmespeicher noch nicht in Betrieb. So konnten die Forschenden den Ausgangszustand über Monate genau erfassen, bevor nun seit Mai 2025 die Abwärme aus der Kühlung im Untergrund gespeichert wird. Zurzeit ist das Projekt auf drei Jahre ausgelegt, doch die Forschenden haben alles so installiert, dass ein weiterer Betrieb möglich ist.

Erstellt von Barbara Vonarburg für das Infotag-Magazin 2025