Milieu urbain: des îlots de chaleur même en sous-sol

La température des eaux souterraines est souvent beaucoup plus élevée en ville qu’à la campagne. Des études menées à Bâle montrent que la chaleur résiduelle des constructions souterraines est la principale responsable de ce réchauffement. Une modélisation en 3D du transport de chaleur permet de calculer les apports d’énergie calorique dans la nappe souterraine. La chaleur ainsi accumulée dans le sous-sol pourrait être utilisée à des fins de chauffage. Il y a là un vrai potentiel.

Les eaux souterraines de Bâle devraient normalement avoir une température de dix à onze degrés, soit la température moyenne annuelle de l’air dans cette ville. En conditions naturelles, c’est la température qui doit régner à dix mètres de profondeur, là où les fluctuations saisonnières ne se ressentent plus. Or, les mesures montrent que la température de la nappe phréatique de Bâle dépasse ces valeurs de cinq à sept degrés et peut atteindre plus de 18 degrés par endroit. «Ce réchauffement des eaux souterraines s’observe aussi dans beaucoup d’autres villes du monde, note Jannis Epting, hydrogéologue à l’université de Bâle. À Bâle, nous examinons la situation depuis 2010 au travers de différentes études.»

Le réchauffement des eaux souterraines en milieu urbain a plusieurs origines. Tout d’abord, l’effet d’îlot de chaleur urbain ne se manifeste pas uniquement à la surface, mais également dans le sous-sol. La chaleur résiduelle des constructions souterraines, en particulier, fait augmenter la température aux environs des ouvrages souterrains. De plus, les eaux souterraines sont de plus en plus sollicitées ces dernières années pour refroidir les bâtiments, l’eau alors réchauffée étant réinjectée dans le sous-sol après emploi. En revanche, le dérèglement climatique joue un rôle mineur dans le réchauffement des nappes en milieu urbain.

Les constructions qui s’enfoncent jusque dans la nappe souterraine ont un effet réchauffant particulièrement fort. À Bâle, par exemple, les hôpitaux et l’industrie pharmaceutique ont des bâtiments très profonds, avec des laboratoires et des centres de calcul en sous-sol. De plus, même les parkings souterrains émettent de la chaleur. C’est ce que montre une étude de l’université de Bâle dans laquelle la température a été enregistrée toutes les heures pendant un an dans cinq de ces parkings. Résultat: même en hiver, la température moyenne se situait entre 18 et plus de 21 degrés. Plus les allées et venues sont fréquentes, plus la température augmente. «Par un curieux jeu du hasard, la pandémie de Covid nous a permis d’observer très nettement une relation entre réchauffement et fréquentation», révèle Epting. Ainsi, pendant le confinement, la température est restée quasiment constante dans le parking visiteurs déserté de l’un des grands hôpitaux bâlois, alors qu’elle présentait les variations habituelles dans la partie réservée au personnel.

Modélisation en 3D du transport de chaleur

Grâce à leurs études, Epting et son équipe ont pu, pour la première fois, quantifier l’apport de chaleur de ces structures souterraines dans les nappes. Pour ce faire, les scientifiques ont tout d’abord exploité la centaine de dispositifs conventionnels de mesure installés par le canton de Bâle-Campagne pour enregistrer en continu le niveau piézométrique et la température de la nappe. En complément, sept sites font l’objet de mesures à différentes profondeurs depuis 2010. Dans cette technique plus complexe, des capteurs mesurent la température du sous-sol et de l’eau souterraine à des intervalles allant de 50 centimètres à un mètre pour décrire les processus thermiques qui s’y déroulent. «Ce genre de système est unique au monde en milieu urbain», souligne Epting.

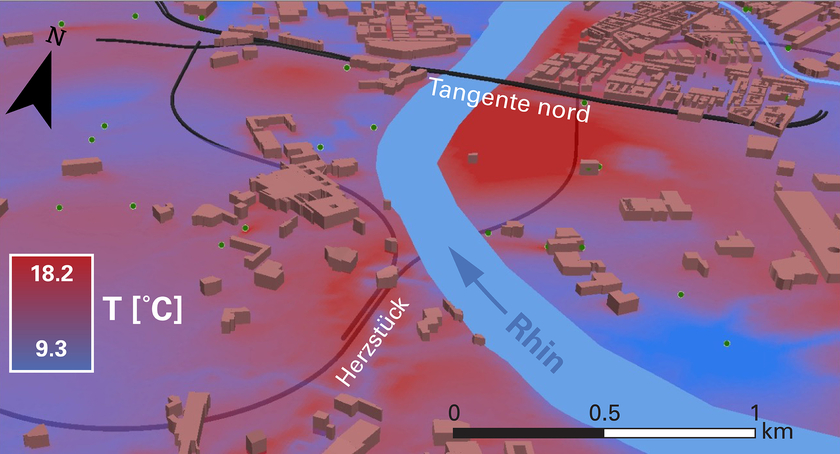

Les différents types de mesure constituent la base d’une modélisation tridimensionnelle du transport de chaleur dans les eaux souterraines du Grand-Bâle. Ce genre de modèle permet de simuler le flux d’eau souterraine, le débit de la nappe et, surtout, le transport de chaleur, tout en tenant compte de l’hétérogénéité du milieu. Les calculs livrent le constat suivant: «Quand un bâtiment s’enfonce jusque dans la nappe souterraine, il se passe la même chose que lorsqu’une personne se tient debout mouillée dans le vent, explique Epting. L’eau extrait beaucoup plus de chaleur du bâtiment que le sol sus-jacent.» Ce résultat a entraîné des réactions: à Bâle, les exigences relatives à l’isolation pour les constructions profondes ont été durcies afin de réduire les rejets de chaleur. Il est d’autre part apparu que plusieurs années étaient nécessaires pour qu’un nouvel équilibre thermique s’installe après une perturbation de la nappe par des constructions ou une exploitation de l’eau souterraine.

Mais les constructions souterraines ne sont pas les seules à réchauffer le sous-sol. À Bâle, plus de 50 usagers, dont l’industrie pharmaceutique et les hôpitaux, utilisent l’eau souterraine à des fins de refroidissement et occasionnent ainsi un réchauffement supplémentaire. L’ordonnance sur la protection des eaux dispose que la température naturelle de l’eau souterraine ne doit pas être modifiée de plus de trois degrés à 100 mètres en aval de la perturbation. «Le potentiel d’utilisation de l’eau souterraine pour le refroidissement est donc quasiment épuisé dans le périmètre de la ville, commente Epting. Cependant, la chaleur accumulée dans le sous-sol pourrait être utilisée pour le chauffage. Plusieurs systèmes existent déjà pour cela.» Il serait ainsi possible d’exploiter directement la chaleur de l’eau souterraine ou d’utiliser des structures avec des échangeurs de chaleur dans lesquels circulerait un fluide caloporteur, comme dans le chauffage au sol. L’utilisation de siphons est également envisageable: dans les grands chantiers touchant le sous-sol, ces dispositifs captent l’eau souterraine pour lui faire contourner les travaux. Ils pourraient être équipés de pompes à chaleur pour exploiter l’énergie calorique de l’eau en circulation. «Il y a là un vrai potentiel», juge Epting.

De l’énergie tirée du tunnel ferroviaire

Dans une étude mandatée par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), Epting et son équipe ont analysé le tunnel «Herzstück» prévu pour la ligne ferroviaire qui doit relier la gare de Bâle CFF-SBB, la gare badoise de Bâle et la gare de Bâle Saint-Jean. Certains passages du tunnel de six kilomètres doivent traverser des roches meubles saturées d’eau souterraine. Avec leurs modèles en 3D et à haute résolution du transport de chaleur, les scientifiques ont simulé la captation de chaleur que des éléments absorbants installés dans la paroi du tunnel réaliseraient et qui pourrait servir à chauffer des bâtiments en surface. Les simulations ont montré que le système permettrait d’abaisser la température de l’eau souterraine de plusieurs degrés. «La quantité de chaleur captée correspond à ce qu’il faudrait pour chauffer un grand centre commercial», révèle l’hydrogéologue.

La modélisation montre que la nappe souterraine pourrait livrer de l’énergie pour le chauffage à de nombreux endroits, comme dans le quartier de Klybeck, en cours de développement. Cette approche présenterait également un avantage financier, puisqu’elle ne nécessite pas impérativement de forages profonds. Mais il est pourtant rare que de tels projets soient réalisés. «Les incitations sont sans doute encore insuffisantes», suppose Epting. Il espère que les résultats de son équipe contribueront au développement de stratégies de gestion durable des ressources dans le sous-sol des villes.

Publications originales

Becker, D.; Epting, J. (2021): Thermischer Einfluss urbaner Untergrundstrukturen auf die Grundwassertemperaturen im Kanton Basel-Stadt; Grundwasser - Zeitschrift der Fachsektion Hydrogeologie, 26:269–288; DOI: https://doi.org/10.1007/s00767-021-00483-1

Créé par Barbara Vonarburg pour l’InfEau Magazine 2025