Quand l’IA débusque les zones critiques pour les nitrates

Des scientifiques de l’Eawag ont cartographié la contamination des eaux souterraines suisses par les nitrates à l’aide de l’apprentissage machine. Cette approche permet de combler les lacunes entre les mailles du réseau de mesures et d’identifier les causes d’excès de nitrates. Cette étude s’inscrit dans un projet plus large dédié à l’analyse du cycle de l’azote en Suisse.

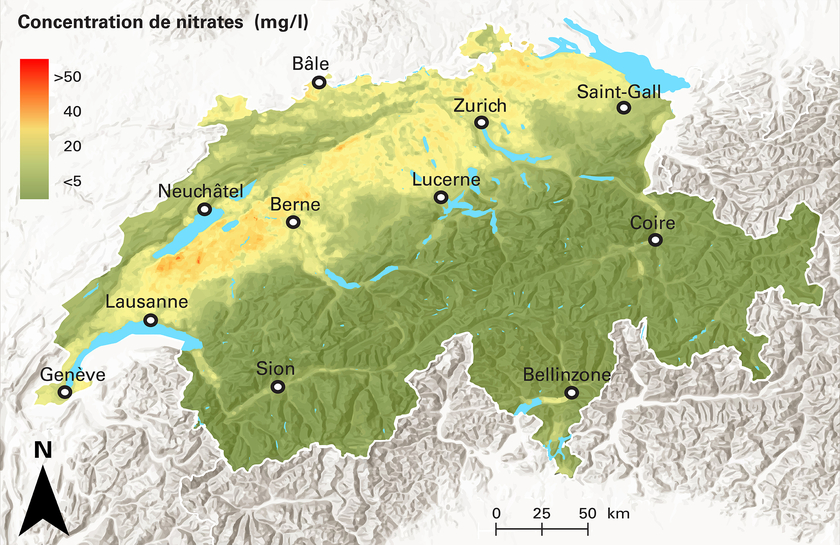

En Suisse, 15 pour cent des stations de mesure présentent un dépassement du seuil de 25 milligrammes par litre fixé pour les nitrates dans l’eau souterraine. Dans les régions dominées par les grandes cultures et le maraîchage, ces dépassements concernent même presque 50 pour cent des stations. Toutefois, ces valeurs fournies par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) sont des valeurs ponctuelles qui ne reflètent que les teneurs en nitrates au niveau des captages. Jusqu’à présent, on ignorait l’état de la situation à quelques kilomètres de là. «Avec notre méthode fondée sur l’intelligence artificielle, nous pouvons éclairer les zones d’ombre entre les points de mesure», annonce Lenny Winkel, cheffe de groupe au département Ressources aquatiques et eau potable de l’Eawag et professeure à l’EPF de Zurich. L’objectif est d’identifier les zones à risque afin d’y effectuer ultérieurement des prélèvements pour pouvoir prendre des mesures contre la pollution.

L’excès de nitrates est particulièrement dangereux pour les nourrissons, chez qui il peut perturber l’oxygénation du sang. Une relation, qui n’est toutefois pas encore clairement établie, pourrait exister entre la teneur en nitrates dans l’eau potable et le risque de cancer. Mais indépendamment d’un impact éventuel sur la santé, les nitrates sont un précieux indicateur de la qualité générale de l’eau, car ils sont souvent associés à la présence de composés traces organiques d’origine agricole, comme les pesticides.

Identification par l’IA de motifs récurrents dans la jungle des données

Dans une première étude, Winkel et son équipe ont exploité les données d’analyse de l’eau souterraine de 1336 stations de mesure nationales et cantonales, ainsi que les données relatives à des paramètres environnementaux, tels que l’utilisation du sol, le climat, le sol, la topographie et la géologie. Ces jeux de données ont été analysés à l’aide de modèles d’apprentissage machine, une forme d’intelligence artificielle (IA). «En principe, nous rassemblons le plus d’informations possible sur une station de contrôle donnée, explique Winkel. Si nous rencontrons les mêmes conditions dans un autre lieu pour lequel on ne dispose pas de données de mesure, nous pouvons estimer si la teneur en nitrates y est probablement faible ou forte.»

L’analyse des données via l’apprentissage machine est rendue nécessaire par le nombre incalculable de combinaisons possibles de facteurs pouvant intervenir. Les modèles apprennent de façon autonome de quelles combinaisons ils peuvent tirer telle ou telle conclusion sur la concentration de nitrates dans la nappe souterraine. «C’est pour cette tâche que nous utilisons l’IA. Mais, dans notre étude, cette utilisation équivaut en fait à une analyse statistique», indique Winkel. En effet, une grande quantité de données sont compilées, puis analysées par un ordinateur pour identifier les motifs récurrents. Les teneurs en nitrates et les données environnementales des 1336 stations de mesure servent de base à l’entraînement de l’algorithme afin qu’il puisse ensuite simuler des valeurs pour les lieux pour lesquels aucune valeur mesurée n’est disponible. Résultat de la modélisation: le seuil légal fixé pour les nitrates dans l’eau souterraine est dépassé avec une grande probabilité dans environ 35 pour cent du Plateau suisse. Les zones à risque sont visibles sur une carte de résolution 250 mètres sur 250 (cf. Fig.).

Qu’est-ce qui favorise les fortes teneurs en nitrates?

Mais les scientifiques ne s’arrêtent pas là: «Maintenant, nous essayons aussi d’apprendre du modèle pour identifier les facteurs qui influent particulièrement sur la teneur en nitrates», explique Winkel. C’est ce que les spécialistes appellent l’apprentissage machine interprétable. Sans surprise, il apparaît que les zones à dominante agricole présentent des concentrations de nitrates plus élevées dans la nappe souterraine. Mais d’autres facteurs, peu considérés jusqu’alors, sont également mis en évidence. Par exemple, s’il pleut beaucoup au printemps, mais peu en été, la teneur peut être forte, car les nitrates peuvent être libérés des engrais appliqués au printemps, atteindre la nappe et s’y accumuler s’ils ne sont pas dilués. La pluie qui tombe en automne a, en revanche, un effet de dilution, car peu de fertilisants sont appliqués à cette période. La concentration en nitrates peut donc fortement varier dans le temps.

L’équipe de recherche a d’autre part découvert qu’une forte teneur en carbone organique dans le sol était associée à une faible teneur en nitrates dans l’eau souterraine, quelle que soit l’importance relative de la surface agricole utile. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le carbone organique du sol favorise la dénitrification et provoque donc la transformation d’une partie des nitrates en azote moléculaire avant qu’ils n’atteignent la nappe. Ce genre d’informations pourrait aider les autorités à contrôler la qualité de l’eau souterraine au bon moment dans les zones critiques pour pouvoir prendre d’éventuelles mesures.

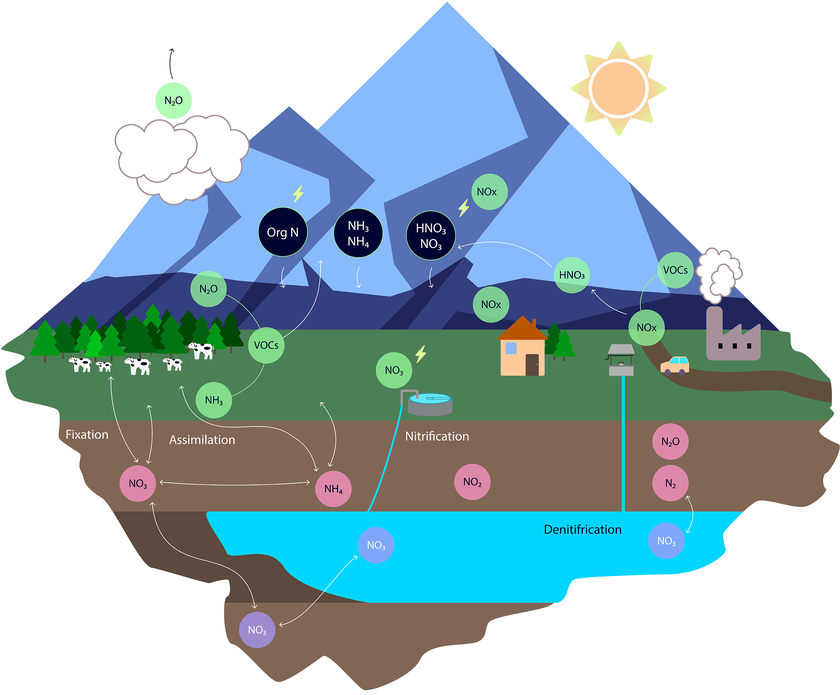

L’azote est présent partout sur Terre sous différentes formes. On le trouve par exemple sous forme d’azote moléculaire (N2) dans l’atmosphère, d’ammonium (NH4+) dans le sol et de nitrates (NO3-) dans l’eau. (Graphique: ReCLEAN/EPFL)

Les détectives de l’environnement à l’œuvre

Les modèles prévisionnels de la contamination des eaux souterraines par les nitrates s’intègrent dans un projet plus vaste du domaine de EPF impliquant l’EPFL, l’EFP de Zurich, le PSI et le WSL aux côtés de l’Eawag. L’initiative commune de recherche, appelée ReCLEAN, vise une compréhension holistique et une quantification du cycle de l’azote en Suisse. «L’azote est un élément passionnant parce qu’il est présent partout sur Terre sous différentes formes», confie Winkel (cf. Fig.).

Plusieurs de ces formes de l’azote posent de graves problèmes environnementaux, car elles influent sur le climat, la qualité de l’air, les écosystèmes et la santé humaine. «C’est pourquoi l’azote est un sujet si important, explique Winkel. Nous traquons cet élément pour déterminer où il se trouve, sous quelle forme et en quelle quantité. Nous sommes des détectives de l’environnement, en quelque sorte.» Les chercheuses et chercheurs veulent découvrir comment les différents composés azotés se transforment et comment les systèmes interagissent. Il ne leur importe pas uniquement de savoir comment la situation évolue au cours du temps dans une zone donnée, mais aussi comment des modifications dans une zone influent sur une autre. «Il est donc extrêmement important que des scientifiques de différentes disciplines travaillent ensemble pour accéder à une compréhension plus large des phénomènes», conclut Winkel.

Publication originale

Créé par Barbara Vonarburg pour l’InfEau Magazine 2025