News

Neue Perspektiven dank Abwasser-Monitoring

17. Juli 2025 |

Breitet sich gerade eine neue Variante des Corona-Virus aus? Ist eine gröbere Grippewelle oder sind die Affenpocken im Anzug? Solche Fragen kann das Abwassermonitoring beantworten, zumindest sobald die Forschung - ständig im Wettrennen mit den Erregern - jeweils die Methoden angepasst hat, die Spuren dieser Erreger im kommunalen Abwasser nachzuweisen. Aktuell kann gerade der Vormarsch der Stratus-Variante, einer Untervariante von Omikron, aufgezeigt werden: Mitte Juni hat sie in fünf der sechs Schweizer Kläranlagen, deren Abwasser mit Sequenzierung untersucht wird, den Vorgänger «Nimbus» abgelöst. In Chur zum Beispiel, konnten bis zu 99 Prozent der Corona-Viren, beziehungsweise Viren-Bruchstücke, Stratus zugeordnet werden. In Zürich waren es bis zu 75%, in Lugano bis 80%. Die Daten sind frei verfügbar auf einem Dashboard der ETH Gruppe für Bioinformatik. Das ist interessant, scheint aber gemäss der Weltgesundheitsorganisation WHO kein Anlass zu besonderer Besorgnis zu geben. XFG, so die Fachbezeichnung für die Stratus-Variante, führe nicht zu mehr oder schwereren Krankheitsfällen als andere im Umlauf befindliche Varianten, schreibt die WHO in ihrer Risikoevaluation.

Drogenmonitoring zusammen mit der EU

Schon deutlich vor der Corona-Epidemie haben die Forschenden, zusammen mit einem Team an der Universität Lausanne (UNIL), Spuren von Drogen und Medikamenten im Abwasser verfolgt. Mit standardisierten Ringversuchen in verschiedenen Ländern hat die Eawag sogar massgeblich dazu beigetragen, das abwassergestützte Drogenmonitoring der EU Drogen-Agentur EUDA zu etablieren. 2017 hat das Bundesamt für Gesundheit BAG mit dem EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), dem Vorgänger der EUDA, eine Zusammenarbeitsvereinbarung unterzeichnet. Heute ist das Abwassermonitoring ein Pfeiler im europäischen Drogenmonitoring und den jährlich publizierten Berichten dazu. Die zugehörige Datenplattform der EUDA ist frei zugänglich und bildet auch Daten aus der Schweiz ab.

Abwasser als Indikator für Volksgesundheit

Seit 2021 laufen die Abwasseranalysen für Viren sowie für Drogen und Medikamente weitgehend parallel, aktuell mit Proben von den sechs Kläranlagen Basel, Chur, Genf, Laupen, Lugano und Zürich. Untersucht werden die prioritären respiratorischen Viren (SARS-CoV-2, Influenza A und B, RSV) sowie 15 pharmazeutische Wirkstoffe oder ihre im Körper gebildeten Umbauprodukte. Dazu zählen unter anderem Stoffe aus Husten- und Grippemitteln, Antibiotika, Opioide oder Antidepressiva. Die Daten sind auf zwei Plattformen abrufbar – für die Viren hier: https://wise.ethz.ch/ ; für die Pharmaka und Drogen hier: https://www.dromedario.ch/.

Die Kombination von zwei aus unterschiedlichen Motivationen lancierten Programmen, erlaubt den Forschenden jetzt völlig neue Analysen: So erwartet man etwa, dass ein Anstieg der Grippeviren auch mit einem mengenmässigen Anstieg von Grippemedikamenten im Abwasser einher geht. Eine kürzlich in der Zeitschrift Nature Water publizierte Studie zeigt, dass dies weitgehend zutrifft. Doch die Analysen haben auch Spitzen von Medikamentenkonsum gezeigt, die nicht mit Wellen von bisher im Abwasser gemessenen Erregern erklärt werden können. So kann der im Abwasser nachweisbare Konsum von Arzneimitteln gegen Husten, Schmerzen oder Fieber bereits auf Symptome in der Bevölkerung hinweisen, auch wenn die verantwortlichen Auslöser dafür (noch) nicht bekannt sind. Im Fall der erwähnten Studie hat der nachträglich durchgeführte Vergleich mit Daten aus Spitälern und von Hausärzten gezeigt, dass die Arzneimittel-Peaks möglicherweise auf grassierende Rhinoviren (Erkältungsviren) und Pertussis-Bakterien (Keuchhusten) zurückzuführen sind.

Frühe Hinweise auf neue Erreger?

Für den stellvertretenden Eawag Direktor Christian Stamm, bietet die kombinierte chemische und mikrobiologische Analyse des Abwassers eine Chance, im Anrollen befindliche Krankheiten und belastende Symptome in der Gesellschaft früh zu erkennen, auch wenn noch nicht klar ist, wonach gesucht werden muss. Um dieses Potential der abwasserbasierten Epidemiologie erfolgreich nutzen zu können, sei sowohl in der Forschung als auch in der Praxis eine interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Expertinnen und Experten auf der chemischen und der mikrobiologischen Seite zwingend, sagt Stamm und ergänzt: «Um effizient zu schweizweit vergleichbaren Resultaten zu gelangen, spielten aber auch die Vereinheitlichung der Probenahmen, der Lagerung von Proben und der Analysen sowie ein gemeinsames Datenmanagement eine wichtige Rolle.»

«Chemische und mikrobiologische Analysen von Abwasser zu kombinieren, ist eine grosse Chance, benötigt aber laufend Input aus der Forschung.»

Christian Stamm, stv. Direktor Eawag

Der Masernausbruch im Kanton Waadt

Der Masernausbruch von Januar bis März 2024 in der Westschweiz zeigt exemplarisch, wie jung das Forschungsfeld der abwasserbasierten Epidemiologie noch ist. Lange war unklar, ob das im Abwasser gefundene Masern-Erbgut wirklich von «wilden» Mastern oder von einem Impf-Stamm herrührt. Also musste erst aufwändig eine Analyse-Methode entwickelt und getestet werden, welche zwischen Wild-Typ-RNA und Impf-RNA unterscheiden kann. Schliesslich konnten die Forschenden im Nachhinein – dank tiefgefrorener Abwasserproben – den Anstieg nachweisen. Allerdings lagen die Virenmengen tief und schwankten stark. Und schon ab dem 12. Februar zeigten die Proben keine Masern-RNA mehr an, obwohl bis anfangs März noch rund 30 Fälle bekannt wurden. Ob die Erkrankten nicht an der beprobten Kläranlage angeschlossen waren oder die Inzidenz schlicht zu tief war, konnten die Forschenden nicht eruieren. Studie, publiziert am 22. Mai 2025 in Environmental Science and Technology.

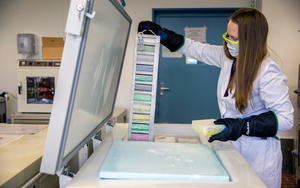

Tiefgefrorene Abwasserproben erlauben auch spätere Analysen, sofern dazu erst neue Verfahren erforscht werden müssen. (Foto: Eawag, Esther Michel)

Titelbild: Probenahmen während der Corona-Epidemie auf der Zürcher Kläranlage Werdhölzli (Foto: Eawag, Andri Bryner).