Améliorer la mise en œuvre des prescriptions légales

La loi exige que les captages d’eau potable soient protégés des pollutions et contaminations par des zones de protection des eaux souterraines. Des déficits d’exécution et des conflits d’utilisation l’empêchent toutefois souvent. Le Parlement a donc décidé d’une adaptation de la loi et d’autres mesures pour garantir que, même à l’avenir, les eaux souterraines puissent continuer de servir d’eau potable sans traitement notable.

La législation sur la protection des eaux a pour but de protéger d’atteintes nuisibles les eaux superficielles et souterraines de la Suisse. L’un des instruments les plus importants pour la protection de la ressource en eau potable est la délimitation de zones de protection des eaux souterraines dans lesquelles certaines activités sont interdites ou réglementées. «Des zones de protection des eaux souterraines doivent être définies autour de tous les captages d’eau potable», explique Michael Schärer, chef de la section Protection des eaux souterraines à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Et d’ajouter: «Plus on s’approche d’un captage, plus les restrictions à la propriété foncière sont fortes.»

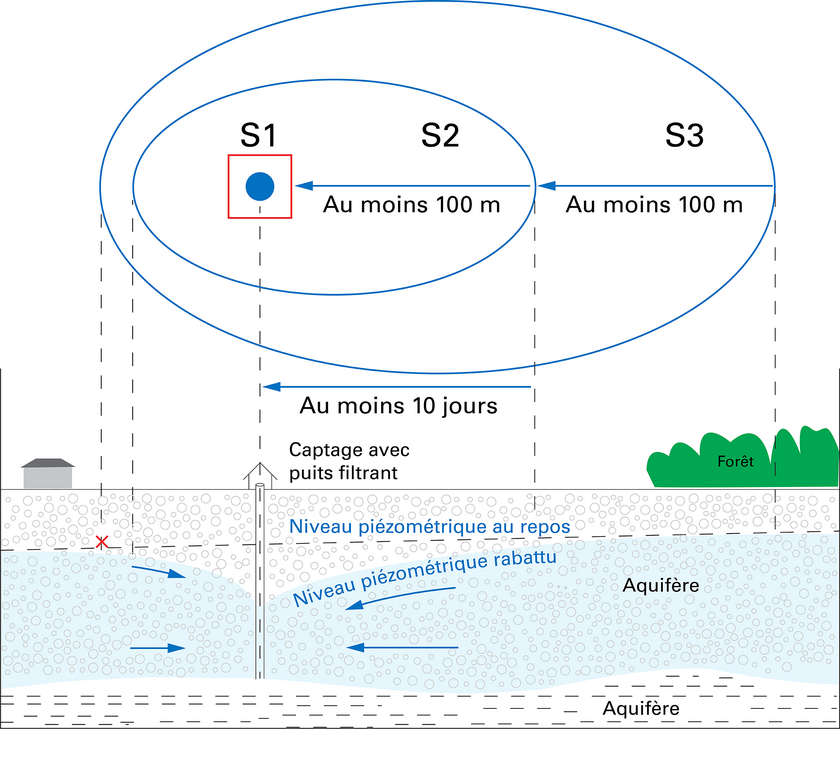

La zone S1 (zone de captage) s’étend dans un rayon de dix mètres autour du captage. Elle doit être clôturée et fait l’objet de fortes restrictions. La zone S2 (zone rapprochée) est inconstructible et il est interdit d’y épandre du lisier. Son périmètre est défini de telle sorte que le temps de séjour des eaux souterraines entre la limite amont de la zone S2 et le captage soit d’au moins 10 jours, et que la distance entre la zone S1 et la limite amont de la zone S2 soit d’au moins 100 m, dans la direction générale des écoulements. Cette zone a pour but de permettre aux germes pathogènes ou aux polluants, comme le mazout, d’être retenus ou dégradés dans le sol avant d’atteindre le captage. La zone S3 (zone éloignée), qui s’étend sur 100 mètres supplémentaires, ne doit pas comporter de stations d’essence ou d’autres installations industrielles ou artisanales pouvant menacer la qualité des eaux souterraines.

En plus de ces zones S, un autre instrument d’aménagement du territoire permet de protéger les captages d’eau potable des pollutions: l’aire d’alimentation Zu. Cette aire comprend la partie du bassin d’alimentation du captage dont provient 90 % de l’eau captée. Elle couvre en général de 30 à 90 % de la surface totale du bassin d’alimentation du captage. Elle doit faire l’objet de mesures ciblées de protection de la ressource en eau potable contre les pollutions et contaminations. Cet instrument a été intégré à l’ordonnance sur la protection des eaux à la fin des années 1990 dans le but d’éviter que les substances mobiles et peu biodégradables, telles que les métabolites de produits phytosanitaires, les nitrates ou les chlorures, n’atteignent les captages. «Si de telles substances sont détectées au niveau d’un captage, il convient d’inspecter l’aire d’alimentation et de faire en sorte que ces polluants n’y soient plus appliqués ou libérés», explique Schärer.

Identifier et corriger les défaillances de mise en œuvre

Les cantons veillent à la mise en œuvre de ces dispositions et la délimitation des zones de protection est en général de la compétence des communes. Mais des problèmes se posent à ce niveau. «Sur le Plateau, de plus en plus de surfaces sont construites sans que les réglementations en vigueur dans les zones protégées soient respectées. Cela met en danger d’eau potable», indique Schärer. Les assainissements qui devraient être effectués sur les bâtiments préexistants en zone S sont souvent reportés pour des raisons financières. La situation doit également être améliorée en ce qui concerne les aires d’alimentation. L’OFEV estime ainsi qu’en Suisse, près de 800 de ces aires devaient être définies en raison de pollutions par les nitrates. Jusqu’à présent, seules 70 l’ont été.

Au vu de ces lacunes, la Commission de gestion du Conseil national a rédigé en 2022 un rapport intitulé «Protection des eaux souterraines en Suisse» et émis des recommandations pour le Conseil national, que ce dernier a ensuite chargé l’administration d’appliquer. «En tant qu’autorité de surveillance, il nous appartient maintenant d‘agir de manière plus soutenue et uniforme à l’échelle de la Suisse pour faire appliquer la loi sur la protection des eaux souterraines», explique Schärer. Dans la plupart des cantons, la délimitation des zones S est de la compétence des communes. «Pour avancer à ce niveau, nous comptons soutenir davantage les cantons, et surtout les communes», ajoute-t-il. Dans cette optique, l’OFEV a initié la création de la plateforme Protection des eaux souterraines à l’université de Neuchâtel (cf. article «Soutien à la mise en œuvre de la protection des eaux souterraines »). En collaboration avec la Confédération et les cantons, cette structure élabore notamment des instruments pour aider les communes et les distributeurs d’eau potable à identifier les déficits problématiques dans la délimitation des zones de protection des eaux souterraines et à y remédier.

Protection de la qualité des eaux souterraines

Dans la région du Plateau, en particulier, les eaux souterraines font l’objet de contaminations par les nitrates et des composés traces organiques comme les pesticides. Ces substances sont émises par les activités agricoles, les espaces urbains et d’autres sources et gagnent plus ou moins directement les eaux de surface et les aquifères. Selon les objectifs de la loi, les eaux souterraines destinées à la production d’eau potable doivent répondre – le cas échéant, après un traitement simple – aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires. «L’idée maîtresse est que les eaux souterraines puissent être utilisées partout et presque directement en tant qu’eau potable», précise Schärer. On entend par traitement simple une filtration pour éliminer les matières en suspension et un traitement aux UV pour neutraliser d’éventuels pathogènes.

Et en effet, la qualité de l’eau souterraine captée dans la plupart des 12 000 captages que compte la Suisse est telle qu’elle peut être distribuée comme eau potable sans grand traitement. Si les eaux souterraines nécessitaient davantage de traitements, la redevance pour l’eau potable pourrait augmenter de 50 pour cent. «Pour l’approvisionnement décentralisé en eau potable tel qu’il est pratiqué en Suisse, les traitements techniques compliqués ne sont pas une solution», souligne Schärer. Un tel besoin entraînerait inévitablement une centralisation du système de distribution justement rendu résistant aux perturbations par sa conception décentralisée. Dans le contexte du changement climatique et des sécheresses prolongées, cela compliquerait l’approvisionnement en eau potable en Suisse.

Plusieurs modifications de la loi amorcées

En vue de protéger durablement la qualité des eaux souterraines, le Parlement fédéral a adopté en 2021, un ensemble de lois sur la réduction des risques liés aux pesticides pour les milieux aquatiques. Cette mesure a été prise en réaction à la pollution généralisée des eaux souterraines par des métabolites du chlorothalonil, un produit phytosanitaire, et aux initiatives populaires «Pour une eau potable propre et une alimentation saine» et «Pour une Suisse libre de pesticides de synthèse».

Ce «paquet législatif» comprend diverses mesures, dont l’interdiction d’appliquer dans l’aire d’alimentation des captages d’eau potable des produits phytosanitaires susceptibles d’entraîner des concentrations de substance active ou de métabolites supérieures à 0,1 microgramme par litre dans les eaux souterraines.

Pour que cette restriction puisse être réellement appliquée, une autre modification du droit est prévue dans la mise en œuvre de la motion 20.3625 «Définir les aires d’alimentation des captages pour protéger efficacement l’eau potable». Elle doit garantir que les cantons définissent vraiment les aires d’alimentation nécessaires dans un délai bien précis. «L’important, au bout du compte, est que les aires d’alimentation soient exploitées d’une manière respectueuse de la qualité de l’eau potable», explique Schärer.

Préparation aux périodes de sécheresse

Face au changement climatique et à la baisse des précipitations estivales, l’OFEV a d’autre part été chargé d’établir un rapport de la situation après des périodes prolongées de sécheresse sévère. «Cela doit permettre aux autorités fédérales de localiser les problèmes et conflits qui surgissent lors des sécheresses et ne peuvent être résolus avec les mesures existantes», explique Schärer. Par ailleurs, le Parlement a chargé l’OFEV d’élaborer une stratégie «Gestion des eaux – sécheresses, pluies torrentielles, qualité de l’approvisionnement, protection des habitats aquatiques» assortie de recommandations pour les cantons. «Cette planification vise à éviter les conflits en définissant à l’avance quels usagers pourront utiliser l’eau souterraine à quel moment», indique Schärer.

La protection des eaux souterraines est une priorité absolue pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable pour les générations futures. Mais les défis sont nombreux: difficultés de mise en œuvre, conflits d’usage, dérèglement climatique, etc. Michael Schärer conclut: «Les solutions sont en cours d’élaboration ou déjà préparées. Reste maintenant à les mettre en œuvre. Dans le château d’eau qu’est la Suisse, cela devrait vraiment être possible!»

Créé par Barbara Vonarburg pour l’InfEau Magazine 2025