«Nous voulons donner un visage aux eaux souterraines»

Le Réseau suisse des eaux souterraines (CH-GNet) vise à favoriser la création de savoirs, à accompagner les projets spécialisés et à faciliter les échanges entre recherche et terrain. L’hydrogéologue Mario Schirmer a participé à sa fondation et fait partie de son équipe de direction. La collaboration entre recherche, administration et population lui tient particulièrement à cœur.

Quelle est la raison d’être du Réseau suisse des eaux souterraines?

Le réseau a été créé il y a cinq ans afin de mieux relever les défis d’ordre hydrologique relatifs aux nappes souterraines. Nous voulons être le lobby des eaux souterraines, car c’est une ressource qui passe souvent inaperçue. Même les spécialistes de la revitalisation des eaux ou de l’urbanisme oublient souvent de la prendre en compte.

Quelles sont, concrètement, les missions de CH-GNet?

Le réseau vise à accroître la visibilité de la recherche menée en Suisse en en reprenant les résultats pour les présenter de manière accessible et utilisable par les personnes de terrain. Il joue donc un rôle de passerelle entre recherche fondamentale et recherche appliquée. Notre objectif est de transmettre rapidement les résultats de la recherche à celles et ceux qui les utilisent en pratique, car les défis se multiplient extrêmement vite.

Quels sont donc les sujets les plus importants?

L’un des plus brûlants, et dont le réseau traite déjà, concerne la gestion des sécheresses estivales. Elles sont de plus en plus fréquentes avec le dérèglement climatique et accroissent la pression sur les nappes phréatiques. Pour se préparer à ces situations, on peut par exemple pratiquer une recharge artificielle des nappes. C’est faisable en milieu urbain si la qualité de l’eau stockée est suffisante, mais aussi en milieu rural où de grandes quantités d’eau s’évacuent souvent directement par les rivières lors des fortes pluies. Cette eau peut être retenue, surtout au printemps, lorsqu‘il pleut fréquemment. En laissant la végétation en place et des sillons dans les champs, on peut faciliter la pénétration et l’infiltration de l’eau de pluie dans le sol.

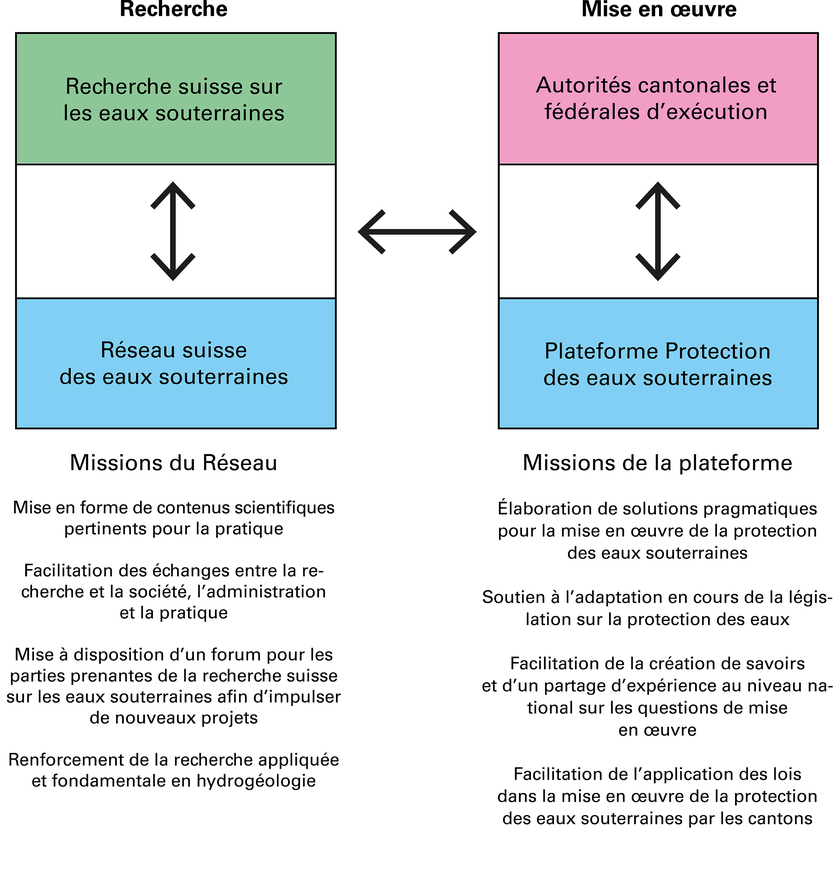

Répartition des tâches entre le Réseau suisse des eaux souterraines et la plateforme Protection des eaux souterraines. (Graphique: CH-GNet; voir aussi l'article «Soutien à la mise en œuvre de la protection des eaux souterraines»)

Peut-on aussi utiliser de l’eau des rivières pour relever le niveau des nappes?

À proximité des grands cours d’eau, les nappes peuvent être rechargées avec de l’eau de rivière détournée au moyen de vannes. À la fonte des neiges au printemps ou lors de fortes pluies, quand le débit est particulièrement important, ces vannes peuvent être ouvertes afin que l’eau inonde les prés environnants à partir desquels elle peut s’infiltrer dans le sous-sol. Mais attention: la première vague apporte souvent une eau très trouble, qui peut contenir toute une série de polluants. Il faut bien entendu empêcher cette eau de s’infiltrer dans la nappe, en mettant en place des mécanismes et procédés qui garantissent que les vannes ne s’ouvrent qu’en temps voulu.

Est-ce que la revitalisation des cours d’eau peut aussi avoir un effet bénéfique sur le niveau des nappes?

Absolument. Si l’on donne davantage d’espace aux cours d’eau, la quantité d’eau qui peut s’infiltrer à l’occasion des crues est beaucoup plus importante. C’est aussi une forme de recharge artificielle des nappes. Par ailleurs, de telles revitalisations permettent d’atténuer les crues et de créer des milieux plus naturels très riches en biodiversité. On en connaît de beaux exemples en Thurgovie, où nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités cantonales qui, avec le projet Thur3, veulent poursuivre la revitalisation de la Thur et de sa vallée en améliorant la protection contre les crues.

Thur3 est programmé sur 30 ans, ce sera donc le projet d’une génération.

C’est juste. Ce genre de projets sont programmés sur le très long terme, car ils demandent une grande planification. Il faut d’abord définir exactement les sites qui valent la peine d’être revitalisés. Il faut ensuite négocier avec les communes et les propriétaires fonciers, car la revitalisation demande des terrains qui sont peut-être déjà dédiés à l’agriculture ou prévus pour de nouveaux lotissements ou infrastructures industrielles. Il faut trouver des compromis et peser les intérêts, mais sans oublier l’eau souterraine, car c’est une ressource qui nous assurera, même à l’avenir, un bon approvisionnement en eau potable. Avec notre réseau, nous voulons donner un visage aux eaux souterraines et leur rendre la valeur qui leur revient.

Wie ist das Schweizer Grundwassernetzwerk aufgebaut?

Das Netzwerk ist breit abgestützt. Das Lenkungsgremium besteht aus Vertreterinnen und Vertretern von Bund und Kantonen sowie aus Forschung, Industrie, Landwirtschaft und der Schweizer Gesellschaft für Hydrogeologie. Zum wissenschaftlichen Kernteam gehören Forschende der Eawag, der Universitäten Neuenburg und Basel, des Schweizerischen Instituts für Speläologie und Karstologie sowie von ETH Zürich und Agroscope. Neben den eigenen Forschungsprojekten des Netzwerks können wir auch auf Anfragen aus der Praxis reagieren. So bieten wir beispielsweise regelmässig Webinare zu verschiedenen Themen an.

Wie wird das CH-GNet finanziert?

In den ersten Jahren wurden die Kosten von der Eawag getragen. Inzwischen konnten wir zusätzlich Sponsoren finden mit dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) sowie einigen Kantonen und Wasserversorgern. Für die Zukunft brauchen wir aber noch mehr Mittel. Ich hoffe, dass sich vermehrt auch Westschweizer Kantone finanziell am Netzwerk beteiligen werden.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure?

Als ich 2008 von Deutschland in die Schweiz kam, war ich sehr positiv überrascht vom ausgezeichneten Fachwissen der Kolleginnen und Kollegen bei Bund, Kantonen und Gemeinden. Ich denke, es hapert aber leider noch an gemeinsamen Gesprächen. Häufig wird etwa die Landwirtschaft wegen ihres Pestizideinsatzes an den Pranger gestellt. Das ist falsch, man muss miteinander reden und Kompromisse finden. Pestizide sollten beispielsweise nur ganz gezielt eingesetzt oder weniger toxische Substanzen entwickelt werden. Die bessere Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft, Behörden und Bevölkerung einschliesslich der Landwirtschaft ist eines unserer Ziele. Nur so werden die Aufgaben der Zukunft in Bezug auf die Ressource Grundwasser zu lösen sein.

Wo gibt es weitere Verbesserungsmöglichkeiten?

Heute haben noch sehr viele Gemeinden eigene Brunnen, mit denen sie sich selbst versorgen. Eine stärkere Zusammenarbeit und eine Vernetzung der Wasserversorgungen kann grosse Vorteile bringen. Denn es kann vorkommen, dass die Grundwasserressource zeitweise nicht mehr nutzbar ist, wenn sie beispielsweise durch Pestizide verunreinigt ist oder durch Trockenheit Defizite auftreten. Dann kann eine Gruppenwasserversorgung helfen, die ein grösseres Gebiet umfasst und bei der andere Grundwasserleiter das Verteilnetz mitspeisen können. Wir haben in der Schweiz genügend Wasser guter Qualität, aber es muss klug genutzt und geschützt werden.

Créé par Barbara Vonarburg pour l’InfEau Magazine 2025