Moins d’eau en été, plus en hiver

En Suisse, le dérèglement climatique s’accompagne d’une modification de la répartition et de l’intensité des pluies et des températures, ce qui affecte la qualité des eaux souterraines. Pour garantir une utilisation durable de la ressource que constituent les nappes phréatiques, différentes mesures doivent être mises en œuvre. Une bonne planification aide à agir en temps voulu et à prendre les bonnes décisions en matière d’investissement.

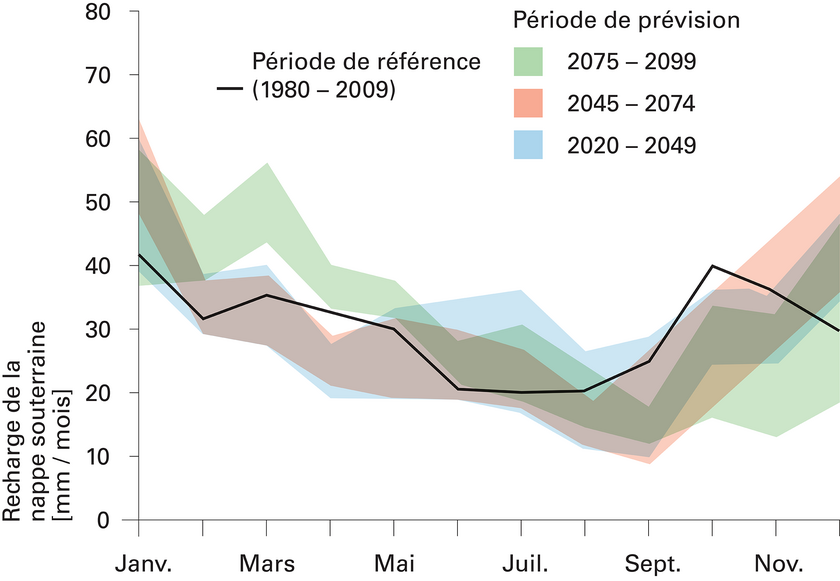

Avec 3,3 à 3,6 degrés de plus qu’à la période préindustrielle de 1871 à 1900, les trois dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées en Suisse. Mais le changement climatique ne concerne pas uniquement les températures; il s’accompagne aussi d’une modification du régime des précipitations. «Sur l’année, la quantité de précipitations reste sensiblement la même, mais nous avons plus d’eau en hiver et moins en été, commente Christian Moeck du département Ressources aquatiques et eau potable de l’Eawag. Cela a des conséquences pour la recharge des nappes phréatiques, c’est-à-dire le processus par lequel l’eau météorique s’infiltre dans le sol, le traverse et s’accumule dans les aquifères.»

Avec le changement climatique, nous connaîtrons très probablement en été et en automne des sécheresses prolongées au cours desquelles la recharge des nappes sera quasiment interrompue. En revanche, le renouvellement de l’eau souterraine sera accentué en hiver. Les valeurs mesurées à divers endroits et les modélisations confirment cette tendance. «En principe, ce phénomène est quantifiable, mais il est difficile d’avancer des chiffres pour toute la Suisse, car les particularités locales, très hétérogènes, ont une forte influence», précise Moeck. De même, le changement climatique agit aussi indirectement, selon des effets en cascade. Quand, par exemple, le niveau de la nappe baisse en période de sécheresse, le sol s’assèche aussi en surface, ce qui pousse à irriguer davantage les cultures, ce qui, à son tour, accentue l’abaissement du niveau. «Cet effet lié à l’utilisation du sol peut avoir un impact plus fort que le déficit de précipitations en lui-même», commente Moeck.

Les pluies torrentielles menacent la qualité de l’eau

Le changement climatique s’accompagne aussi d’une multiplication et d’une intensification des épisodes de pluies torrentielles. Les hydrogéologues mènent actuellement plusieurs études pour tenter de savoir si ces évènements favorisent la recharge des nappes. «Cet effet est difficile à quantifier, beaucoup de questions sont encore en suspens», confie Christian Moeck. Lors des extrêmes météorologiques, il ne convient pas uniquement de s’intéresser aux aspects quantitatifs, mais aussi à la qualité des eaux souterraines. En période de sécheresse, des polluants peuvent en effet s’accumuler dans les sols. Les pluies intenses et les crues peuvent assez facilement les entraîner jusque dans les aquifères. La teneur en polluants de l’eau souterraine peut ainsi augmenter après une sécheresse suivie de fortes pluies, d’autant plus que le temps disponible pour la dégradation des substances dans le sol est alors plus court.

«On ne peut pas considérer le problème des eaux souterraines isolément», indique Moeck. D’autres éléments, tels que les eaux de surface, les sols, l’utilisation du sol et les écosystèmes, leur sont liés. Il se peut, par exemple, qu’un abaissement du niveau piézométrique de quelques centimètres ne pose pas de problème aux distributeurs d’eau potable, mais qu’il perturbe l’écosystème. Par rapport à d’autres pays comme l’Espagne ou le Portugal, la Suisse se trouve cependant dans une situation assez favorable. «Au regard des quantités, la Suisse restera dans l’ensemble un «château d’eau», même avec le changement climatique. Mais la répartition en fonction des saisons et des régions peut fortement changer», rappelle Moeck. Et de conclure: «Nous devons essayer de ne pas laisser s’échapper l’eau que nous recevons en surplus en hiver, mais plutôt de la retenir pour pouvoir l’utiliser quand nous en manquons en été.»

Des prévisions pour aider les distributeurs d’eau potable et les décisionnaires

Pour ce faire, des stratégies doivent être développées et des mesures prises. Les prévisions à court et à long terme ont alors un rôle important à jouer. Moeck et ses collègues ont développé des modèles capables de prédire la dynamique des eaux souterraines sur plusieurs semaines. Les scientifiques se fondent pour cela sur des prévisions des températures et des épisodes pluvieux. Les modèles en déduisent les tendances de hausse ou de baisse du niveau piézométrique pour les semaines suivantes. Des essais ont montré que le système prévisionnel fonctionne. Il pourrait être intégré à un système d’alerte précoce de la Confédération qui émet déjà des prévisions sur l’évolution du niveau des eaux superficielles et de l’humidité du sol.

«Nos prévisions à court terme peuvent par exemple aider les distributeurs d’eau potable à mieux organiser les rythmes de pompage», explique Moeck. Si une crue s’annonce, il est recommandé de remplir les réservoirs d’eau avant l’évènement et d’arrêter le pompage pendant la crue pour éviter d’éventuelles contaminations. Si, en revanche, une pénurie menace de se produire, les distributeurs peuvent appeler assez tôt la population à économiser l’eau. Si des connexions existent avec des réseaux de distribution voisins, une entraide peut se mettre en place en cas de pénurie (cf. articles «Nous devons préserver notre ressource en eau potable» et «Nous voulons donner un visage aux eaux souterraines»). En ce moment, plusieurs groupes de travail de différents instituts s‘attachent à améliorer et à étoffer ces capacités de prévision. L’objectif commun est de livrer des informations fiables aux décisionnaires pour leur permettre de réagir précocement aux changements.

Avec leurs prévisions à long terme, les hydrogéologues souhaitent par exemple montrer à quelle fréquence des sécheresses se produisent et avec quelles conséquences probables. Ces prévisions doivent favoriser une meilleure compréhension des phénomènes et, notamment, fournir des bases plus solides pour les prises de décision. Il existe en effet plusieurs options pour retenir les précipitations et recharger artificiellement les nappes. Les plus évidentes sont les bassins de rétention, qui interceptent les eaux pluviales en excès, les stockent et les restituent en différé. Les projets comme «Slow Water», de leur côté, visent à ralentir les ruissellements, par exemple avec des fossés d’infiltration, des cuvettes plantées ou de petits étangs. Les bosquets peuvent, eux aussi, aider à réduire ces écoulements superficiels. Par ailleurs, les approches de recharge maîtrisée des aquifères (MAR = Managed Aquifer Recharge) offrent des perspectives intéressantes: dans celles-ci l’eau est dirigée de façon ciblée vers le sous-sol, par des canaux ou des surfaces d’infiltration par exemple, pour relever localement le niveau piézométrique et stocker l’eau en vue des périodes de sécheresse. Des mesures de ce genre sont actuellement à l’étude dans différents instituts de recherche, et sont testées et optimisées dans des projets pilotes aussi bien en milieu rural qu’un milieu urbain.

«La question se pose encore de savoir si de tels investissements ne seraient pas également intéressants à plus grande échelle et non plus seulement au niveau local, note Moeck. Mais une mesure seule ne suffira certainement pas. Pour assurer durablement une utilisation raisonnée de la ressource que constituent les eaux souterraines, c’est une combinaison de mesures qu’il faudra.»

Créé par Barbara Vonarburg pour l’InfEau Magazine 2025

Links

Recharge artificielle des nappes phréatiques : exemple dans le Harldwald à Muttenz

Projet « Slow Water » : ralentir, infiltrer et stocker l'eau de pluie dans les exploitations agricoles et les bassins versants