«Nous devons préserver notre ressource en eau potable»

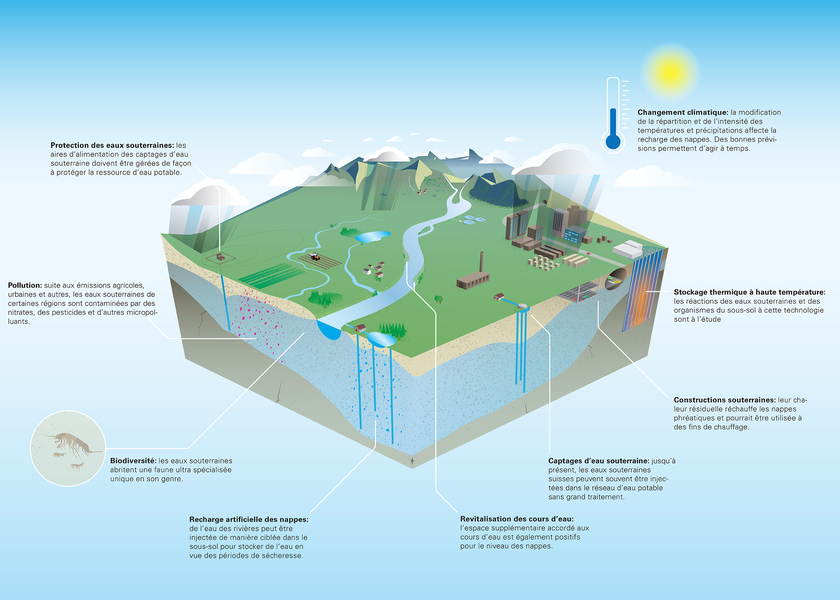

En Suisse, 80 pour cent de l’eau potable provient des eaux souterraines. Mais le changement climatique, la pollution et les conflits d’usage mettent cette ressource essentielle sous tension.

Docteur Berg, vous étudiez les ressources aquatiques dans le monde entier depuis des décennies. Les lacs et cours d’eau viennent d’abord à l’esprit. Mais qu’en est-il des eaux souterraines?

Les eaux souterraines sont très importantes, même si cette ressource passe un peu inaperçue au quotidien, car elle se cache sous nos pieds. Pourtant, elle est absolument essentielle. Chaque être humain a besoin d’eau, jour après jour. Sur notre planète, une grande partie de l’eau douce est stockée sous forme de glace dans les calottes polaires et les glaciers. Mais 99 pour cent de l’eau douce liquide est souterraine. À l’échelle planétaire, les lacs et cours d’eau ne représentent qu’un pour cent de l’eau douce liquide. Quand les sociétés humaines ont découvert qu’elles pouvaient utiliser l’eau contenue dans le sous-sol, elles ont connu un formidable développement. Aujourd’hui, près de la moitié de la population mondiale dépend des nappes souterraines pour sa survie.

Quelle est l’importance des eaux souterraines pour l’approvisionnement en eau potable en Suisse?

En Suisse, 80 pour cent de l’eau potable provient des eaux souterraines. La moitié est puisée dans des captages forés dans les nappes, l’autre moitié vient du captage de sources qui jaillissent naturellement à la surface. Étant donné que l’eau de source était dans le sous-sol juste avant sa résurgence, elle est également considérée comme une eau souterraine.

Ces dernières années, l’eau est venue à manquer par endroit en été. Faut-il s’attendre à ce que la Suisse connaisse dorénavant des pénuries hydriques en raison du changement climatique?

L’eau reste globalement abondante chez nous. Mais des pénuries peuvent apparaître ponctuellement. Autrement dit, nous disposons de grandes quantités d’eau souterraine, mais cette ressource est de plus en plus inégalement répartie selon les saisons (cf. article «Moins d’eau en été, plus en hiver»). Ainsi, l’eau peut venir à manquer localement pendant les périodes de sécheresse estivale, qui deviennent de plus en plus fréquentes avec le dérèglement climatique, notamment dans les nappes de faible volume. En montagne, l’eau se raréfie, car la masse de neige qui contribue fortement à alimenter les sources et les nappes diminue. Nous avons encore toutes et tous à l’esprit les images des hélicoptères ravitaillant les alpages en eau pour abreuver les troupeaux lors d’un été particulièrement sec.

Que peut-on faire pour éviter ces pénuries locales?

Plusieurs options sont envisageables. Tout dépend de la situation. On peut par exemple recharger artificiellement les nappes, avec de l’eau des rivières par exemple. Qui plus est, beaucoup de distributeurs sont aujourd’hui reliés par leurs rése aux et peuvent s’entraider. Mais cela ne permet pas encore de pallier partout le déficit d’approvisionnement en période de sécheresse. En montagne, il faut trouver des solutions pour retenir et stocker l’eau – quand elle est disponible. Ce n’est pas impossible; il n’y a qu’à voir les bassins de rétention qui ont été construits dans les domaines skiables pour alimenter les canons à neige! Mais il faut pour cela une volonté politique.

Les problèmes d’ordre quantitatif pourraient donc être résolus, du moins en théorie. Mais qu’en est-il de la qualité de cette ressource en eau potable?

Les eaux qui alimentent les nappes souterraines se purifient en traversant le sol. Mais il arrive que des polluants parviennent tout de même jusqu’à ces aquifères. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) dispose depuis longtemps d‘un programme de surveillance, qui a déjà permis par le passé de détecter des dépassements ponctuels des seuils légaux, par exemple avec l’herbicide atrazine. Dans l’ensemble, on avait toutefois le sentiment que notre eau était de bonne qualité et ne contenait, à la rigueur, que des traces non préoccupantes de polluants. Il s’avère maintenant que ce n’est pas vrai partout. La situation inquiète la population et exige des réponses de la part des autorités et de la profession. Le fongicide chlorothalonil en est un bon exemple. On a découvert des produits de sa dégradation dans les eaux souterraines. Or, ceux-ci sont nocifs et dépassent la valeur limite dans certains endroits (cf. article «Une spécialiste de la traque des polluants»). Les autorités ont réagi et ont interdit ce produit phytosanitaire.

Et l’interdiction du produit a résolu le problème?

Pas tout à fait. L’eau peut séjourner très longtemps dans le sous-sol: des années, voire des décennies. Ainsi, on trouve encore dans les aquifères des métabolites de l’atrazine, alors que cet herbicide a été retiré de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires de l’OFAG en 2007. En outre, les micropolluants interagissent parfois avec la matrice du sol et mettent du temps à arriver dans les eaux souterraines. Il peut donc s’écouler un temps considérable entre le moment où une décision politique est prise et le moment où elle agit. Par conséquent, il est primordial de réagir le plus tôt possible, car mieux vaut prévenir que guérir.

Un autre polluant a dernièrement fait les gros titres: le TFA ou acide trifluoro-acétique. Qu’en est-il?

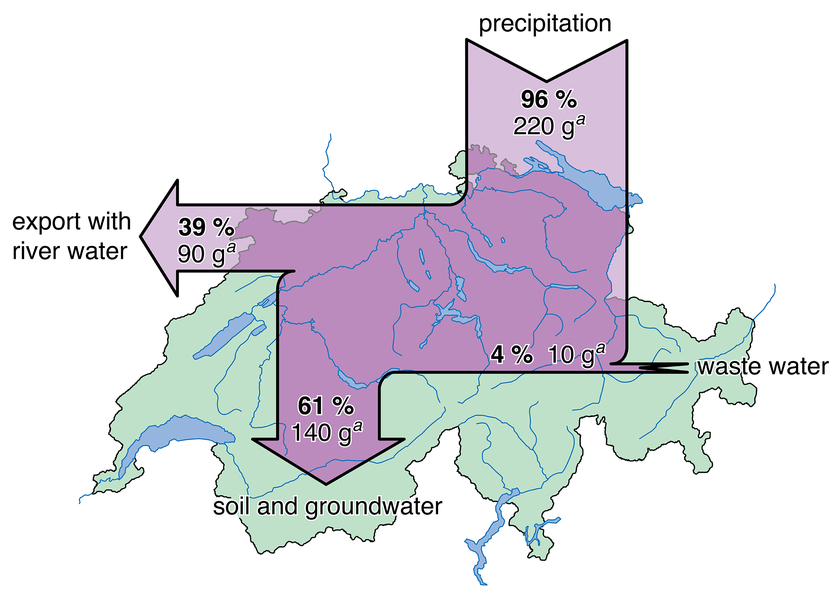

En l’an 2000, j’ai participé à une étude sur le bilan de masse du TFA en Suisse, dont j’étais le premier auteur. À l’époque, ce composé était très difficile à analyser, mais il apparaissait déjà qu’il s’accumulait dans les eaux souterraines et qu’il était très persistant. Toutefois, comme on le jugeait sans danger pour la santé, on ne s’est pas étendu sur la question. Aujourd’hui, 25 ans plus tard, on constate que les concentrations ont atteint des niveaux très élevés. De plus, le TFA est considéré comme un PFAS et appartient donc à une famille de substances difficilement biodégradables. D’après l’OFEV, le TFA est aujourd’hui le composé chimique de synthèse le plus fréquent dans les eaux souterraines.

En Suisse, l'acide trifluoro-acétique (TFA) est principalement introduit dans les eaux par les précipitations et finit en grande partie dans les eaux souterraines. La dégradation des produits phytosanitaires contenant du fluor est une autre source (les valeurs indiquées dans le graphique sont exprimées en grammes par kilomètre carré et par an et en pourcentage du flux massique total ; erreur estimée à 25 %). (Graphique: Berg, M. et al., 2000)

Est-ce à dire que l’acide trifluoroacétique pourrait être dangereux pour la santé?

À ce jour, aucune étude toxicologique n’indique de danger pour la santé humaine aux concentrations rencontrées actuellement dans le milieu aquatique. Mais si les concentrations continuent d’augmenter, la situation pourrait changer. Suivant le niveau auquel les seuils légaux seront fixés, les fournisseurs d’eau pourraient avoir un problème. En effet, le TFA se présente sous la forme d’un petit ion très mobile. Il est donc très difficile et très onéreux de l’extraire de l’eau potable.

Quels autres polluants viennent contaminer les eaux souterraines?

La pollution par les nitrates venus des engrais est un problème depuis des décennies. Là, le défi, qui concerne surtout les autorités cantonales, consiste à faire appliquer la réglementation. D’un point de vue scientifique, on a longtemps considéré que les nitrates avaient été suffisamment étudiés. Mais maintenant, une approche innovante donne une nouvelle perspective. Celle-ci a été développée à l’origine dans un projet international sur la contamination naturelle des eaux souterraines par l’arsenic et le fluor, qui concerne surtout les pays pauvres. Des cartes de contamination probable sont élaborées à partir de prévisions géostatistiques reposant sur différents paramètres environnementaux. Le savoir-faire acquis depuis 15 ans avec le fluor et l’arsenic peut maintenant être mis à profit en Suisse pour prédire la pollution des eaux souterraines par les nitrates entre les stations de mesure, et pour comprendre pourquoi, par exemple, la contamination est plus forte à un endroit qu’à un autre, alors que la surface consacrée aux champs est la même (cf. article «Quand l’IA débusque les zones critiques pour les nitrates»).

Où en est-on de la mise en pratique des connaissances acquises par la recherche?

Il y a bien entendu divers conflits d’intérêts à gérer. L’agriculture, par exemple, est essentielle pour tout un chacun. Nous avons besoin de bonnes récoltes et employons pour cela des produits chimiques qui s’infiltrent jusque dans les eaux souterraines. Nous devons donc trouver des solutions, ensemble, avec tous les acteurs concernés. D’après mon expérience, la volonté de développer des solutions durables est là, aussi bien du côté de l’agriculture que de l’industrie. C’est si le coût est trop élevé que tout se complique. Les débats politiques peuvent alors devenir longs et fastidieux.

Quel est le rôle de l’Eawag dans ce processus?

Nous avons l’ambition de travailler main dans la main avec les autorités et le terrain. D’un autre côté, nous nous engageons aussi beaucoup dans la recherche fondamentale, qui trouvera peut-être application seulement dans vingt ans. Mais nous ne voulons pas travailler sur des sujets inutiles. L’importance pour la société est absolument primordiale pour l’Eawag. Nous travaillons par exemple depuis des dizaines d’années sur l’analyse des micropolluants et éléments traces. Nous développons des méthodes qui peuvent ensuite être utilisées en pratique. Nos instruments et notre savoir-faire font certainement de nous l’un des laboratoires de référence dans le monde et un partenaire apprécié aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Le transfert de savoirs et de résultats est aussi une de nos priorités. C’est pourquoi nous avons mis en place et gérons le réseau suisse des eaux souterraines (CH-GNet, cf. article «Nous voulons donner un visage aux eaux souterraines») et la plateforme internationale GAPmaps.net. Ces deux outils ont pour but de rendre la recherche sur les eaux souterraines plus visible et de créer un espace propice aux échanges.

Pourrons-nous encore, dans vingt ans, tirer une grande partie de notre eau potable des eaux souterraines?

Il faut tout faire pour ça. À l’heure actuelle, une grande partie de l’eau souterraine captée est de telle qualité qu’elle n’a même pas besoin d’être traitée. On la tire du sous-sol, on la filtre pour la débarrasser des matières en suspension et on l’injecte telle quelle dans le réseau. C’est incroyable. Je ne sais pas si ce sera encore possible dans vingt ans. L’avenir nous le dira. Il se peut que de plus en plus de communes se décident à ajouter des étapes de traitement pour pouvoir respecter les normes. Même si notre pays est richement doté en eau, aussi bien en surface que dans le sous-sol, il est extrêmement important de protéger durablement cette ressource pour pouvoir continuer d’en bénéficier.

Créé par Barbara Vonarburg pour l’InfEau Magazine 2025