News

«Wir müssen unsere Trinkwasser-Ressource erhalten»

4. September 2025 |

Herr Berg, Sie erforschen seit Jahrzehnten Wasserressourcen in aller Welt. Als Laie denkt man dabei wahrscheinlich zuerst an Seen und Flüsse. Welche Bedeutung hat das Grundwasser?

Grundwasser ist ein sehr wichtiges Thema, das zwar nicht in unserem Blickfeld liegt, weil es im Untergrund verborgen ist; aber es ist eine wichtige Lebensgrundlage. Jeder Mensch braucht täglich Wasser. Zwar ist ein grosser Teil des Süsswassers auf unserem Planeten in den Eismassen an den Polen und in Gletschern gebunden. Doch 99 Prozent des flüssigen Süsswassers sind Grundwasser. Seen und Flüsse enthalten weltweit nur etwa ein Prozent des flüssigen Süsswassers. Als die Menschheit entdeckte, dass sie das Wasser aus dem Untergrund nutzen kann, löste dies einen gewaltigen Entwicklungsschub aus. Heute ist etwa die Hälfte der Weltbevölkerung auf Grundwasser als Lebensgrundlage angewiesen.

Wie wichtig ist das Grundwasser für die Schweizer Trinkwasserversorgung?

In der Schweiz stammen 80 Prozent des Trinkwassers aus Grundwasser. Die Hälfte davon wird über Brunnen aus dem Untergrund gepumpt. Die andere Hälfte ist Quellwasser, das natürlicherweise direkt an der Erdoberfläche austritt. Das Quellwasser war aber kurz vorher noch Grundwasser und wir zählen es deshalb zu dieser Kategorie.

In den letzten Jahren wurde das Wasser im Sommer mancherorts knapp. Müssen wir in der Schweiz wegen des Klimawandels künftig mit Wassermangel rechnen?

Gesamthaft gibt es bei uns keine Wasserknappheit, punktuell jedoch schon. Das heisst, es ist zwar viel Grundwasser vorhanden, aber dessen Menge ist zunehmend ungleich über die Jahreszeiten verteilt (siehe Artikel «Weniger Wasser im Sommer, mehr im Winter»). So kann es während der häufigeren Trockenperioden im Sommer infolge des Klimawandels lokal zu Engpässen kommen – insbesondere bei Grundwasserleitern mit geringem Speichervolumen. In Berggebieten gibt es zum Teil wenig Wasser, weil mit den fehlenden Schneemassen die Quellen weniger Wasser liefern, und auch die Grundwasserleiter mit der Zeit weniger ergiebig sind. Wir haben alle noch die Bilder im Kopf, als Helikopter Wasser in die Alpen flogen, damit die Viehherden in einem besonders trockenen Sommer genug zu trinken bekamen.

Wie kann man dieser lokalen Wasserknappheit entgegenwirken?

Verschiedene Massnahmen sind möglich, es gilt für die jeweilige Situation die richtigen zu treffen. Man kann das Grundwasser künstlich anreichern, zum Beispiel mit Flusswasser. Zudem sind heute viele Wasserversorger über ihre Verteilnetze miteinander verbunden, sodass man sich gegenseitig aushelfen kann. Allerdings lässt sich so noch nicht überall die Versorgungsknappheit in Trockenperioden überbrücken. In den Bergen muss man Lösungen finden, um das Wasser – wenn es vorhanden ist – zurückzuhalten und zu speichern. Das ist nicht unmöglich, wie man an den grossen Speicherseen in den Skigebieten sieht, die für die Beschneiungsanlagen gebaut wurden. Es braucht aber den politischen Willen dazu.

Die Probleme zur Quantität des Grundwassers liessen sich also zumindest theoretisch lösen. Doch wie steht es mit der Qualität dieser Trinkwasser-Ressource?

Das Grundwasser wird durch die Bodenpassage gereinigt. Trotzdem gelangen immer wieder Schadstoffe ins Grundwasser. Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) verfügt seit langem über ein Überwachungsprogramm, das auch in der Vergangenheit lokale Grenzwertüberschreitungen festgestellt hat, zum Beispiel durch das Herbizid Atrazin. Im grossen Ganzen hatte man aber das Gefühl, unser Wasser sei gut, und enthalte höchstens kleine, unbedenkliche Spuren von Schadstoffen. Nun hat sich gezeigt: Das stimmt so nicht überall. Das verunsichert die Bevölkerung und fordert Behörden und Praxis. Ein Beispiel ist das Fungizid Chlorothalonil, von dem man Abbauprodukte im Grundwasser entdeckt hat, die als schädlich eingestuft werden und mancherorts den Grenzwert überschreiten (siehe Artikel «Spezialistin für das Aufspüren von Schadstoffen»). Hier haben die Behörden reagiert und das Pflanzenschutzmittel verboten.

Ist das Problem mit dem Verbot des Schadstoffes gelöst?

Nein, Grundwasser hat zum Teil eine sehr lange Aufenthaltszeit von Jahren bis Jahrzehnten. So kann man heute zum Beispiel noch immer Abbauprodukte von Atrazin finden, obwohl dieser Wirkstoff 2007 aus der BAG-Pflanzenschutzmittelverordnung gestrichen wurde. Zum Teil interagieren diese Mikroverunreinigungen auch mit dem Bodenmaterial und gelangen erst verzögert ins Grundwasser. Es kann daher nach dem Ergreifen politischer Massnahmen sehr lange dauern, bis eine Wirkung eintritt. Deshalb muss man so früh wie möglich reagieren, denn Vorsorge ist besser als Nachsorge.

Eine andere Substanz, die kürzlich Schlagzeilen gemacht hat, ist die Trifluoressigsäure TFA. Was hat es damit auf sich?

Im Jahr 2000 war ich als Erstautor an einer Studie zur Massenbilanz von TFA in der Schweiz beteiligt. Der Stoff war damals noch sehr schwierig zu analysieren, aber man sah, dass er sich im Grundwasser anreichert und nicht mehr verschwindet. Aber weil er als gesundheitlich unbedenklich galt, wurde die Sache nicht weiterverfolgt. Jetzt – 25 Jahre später – sehen wir, dass die Konzentrationen sehr hoch geworden sind. Zudem ist die Trifluoressigsäure nun als PFAS klassiert und gehört damit einer Substanzklasse an, die schwer abbaubar ist. Gemäss BAFU ist TFA heute die am weitesten verbreitete künstliche Chemikalie im Grundwasser.

Das heisst, die Trifluoressigsäure könnte die Gesundheit schädigen?

Es gibt im Moment noch keine toxikologischen Studien, die aussagen, dass TFA bei den Konzentrationen, die man aktuell in unseren Gewässern findet, für Menschen gefährlich wäre. Bei anhaltender Konzentrationszunahme kann sich das jedoch ändern. Je nachdem, wie tief der Grenzwert angesetzt wird, könnte das zu Problemen bei den Wasserversorgern führen. Denn bei TFA handelt es sich um ein kleines Ion, das sehr mobil ist. Es ist daher aufwendig und teuer, es aus dem Trinkwasser zu eliminieren.

Welche anderen Stoffe belasten das Grundwasser?

Nitrat aus Düngemitteln ist seit Jahrzehnten ein Thema. Hier sind vor allem die kantonalen Ämter gefordert, die geltenden Bestimmungen umzusetzen. Wissenschaftlich galt Nitrat lange als genügend erforscht. Nun wenden wir einen neuen Ansatz an, mit dem wir ursprünglich in einem internationalen Projekt die natürliche Verunreinigung des Grundwassers durch Arsen und Fluorid erforscht haben – ein Problem vor allem in armen Ländern. Wir erarbeiteten Karten, die die Arsen- und Fluoridbelastung aufgrund vieler Umweltparameter geostatistisch voraussagen. Die Expertise, die wir uns dabei in den letzten 15 Jahren angeeignet haben, können wir jetzt in der Schweiz verwenden, um die Nitratbelastung des Grundwassers zwischen den vorhandenen Messstellen engmaschig vorauszusagen und zu verstehen, warum beispielsweise bei gleicher Ackerfläche die Konzentration an einem Ort viel höher ist als an einem anderen (siehe Artikel «Wie Künstliche Intelligenz Nitrat-Hotspots aufspürt»).

Wie steht es mit der Umsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis?

Natürlich gibt es verschiedene Interessen und Nutzungskonflikte. So ist beispielsweise die Landwirtschaft für uns alle wichtig. Man möchte gute, ertragreiche Ernten und setzt dafür Chemikalien ein, die auch den Weg ins Grundwasser finden. Hier muss man zusammen mit allen Akteuren Wege finden. Meine Erfahrung ist, dass sowohl die Landwirtschaft als auch die Industrie sehr daran interessiert sind, nachhaltige Lösungen zu finden. Schwierig wird es, wenn etwas zu teuer wird. Dann gibt es oft langwierige politische Debatten.

Was ist die Rolle der Eawag bei diesem Prozess?

Unser Anspruch ist, mit den Behörden und der Praxis zusammenzuarbeiten. Wir betreiben auch Grundlagenforschung, die zum Teil vielleicht erst in 20 Jahren in der Praxis wichtig wird. Aber wir wollen nicht irgendetwas erforschen, das nicht relevant ist. Gesellschaftliche Relevanz ist uns an der Eawag extrem wichtig. Seit Jahrzehnten sind wir unter anderem stark in der Analytik von Mikroverunreinigungen und Spurenelementen. Hier entwickeln wir Methoden, die dann in der Praxis gebraucht werden. Mit unseren Geräten und unserem Know-how gehören wir sicher zu den führenden Labors weltweit und sind ein geschätzter Partner in der Schweiz und auch über die Landesgrenzen hinaus. Auch der Wissens- und Ergebnistransfer ist ein zentrales Anliegen – deshalb initiierten und betreiben wir das Schweizer Grundwasser-Netzwerk (CH-GNet, siehe Artikel «Wir wollen dem Grundwasser ein Gesicht geben») und die internationale Plattform GAPmaps.net. Beide haben das Ziel, die Grundwasserforschung sichtbar zu machen und ein Forum für Austausch zu schaffen.

Werden wir in 20 Jahren unser Trinkwasser immer noch zum grossen Teil dem Grundwasser entnehmen?

Das ist das grosse Ziel. Momentan wird ein grosser Anteil des Grundwassers nicht einmal aufbereitet, weil dessen Qualität so gut ist. Man pumpt es aus dem Boden, filtriert es, damit es keine Schwebstoffe mehr enthält, und speist es so ins Netz ein. Das ist unglaublich. Ob das in 20 Jahren auch noch möglich sein wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht werden sich dann mehr Gemeinden dazu entscheiden, eine zusätzliche Wasserbehandlung einzubauen, um die Grenzwerte auch in Zukunft einhalten zu können. Obwohl wir in unserem Land mit Wasser gesegnet sind, sowohl an der Oberfläche als auch im Untergrund, ist es trotzdem äusserst wichtig, dass wir diese Ressource dauerhaft schützen und nutzen können.

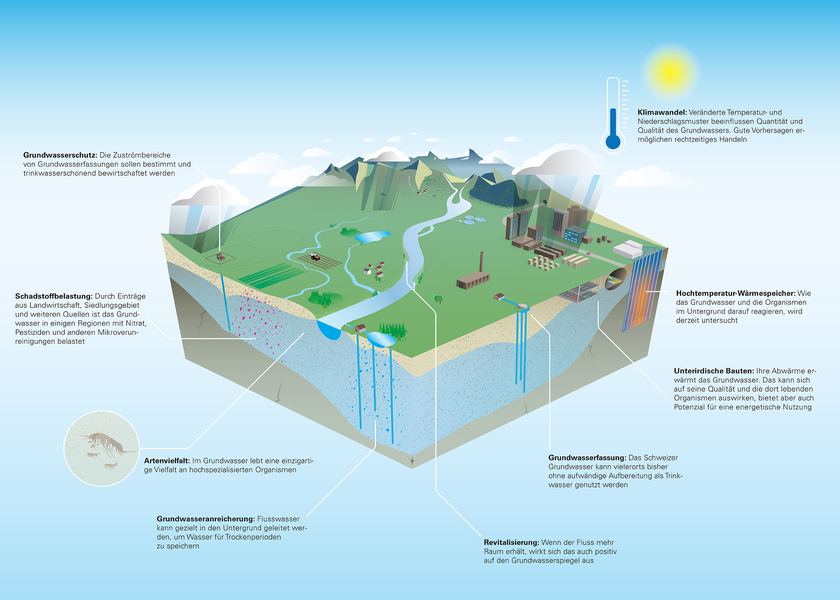

Titelbild: «Grundwasser – die Ressource Trinkwasser nutzen und schützen» ist das Thema des Eawag Infotages 2025. (Grafik: grafikvonfrauschubert, Eawag)